晓观天下:哈佛新书纵论改革者胡耀邦

20250210

一、胡耀邦:改革者,悲剧人物,还是党的良心?

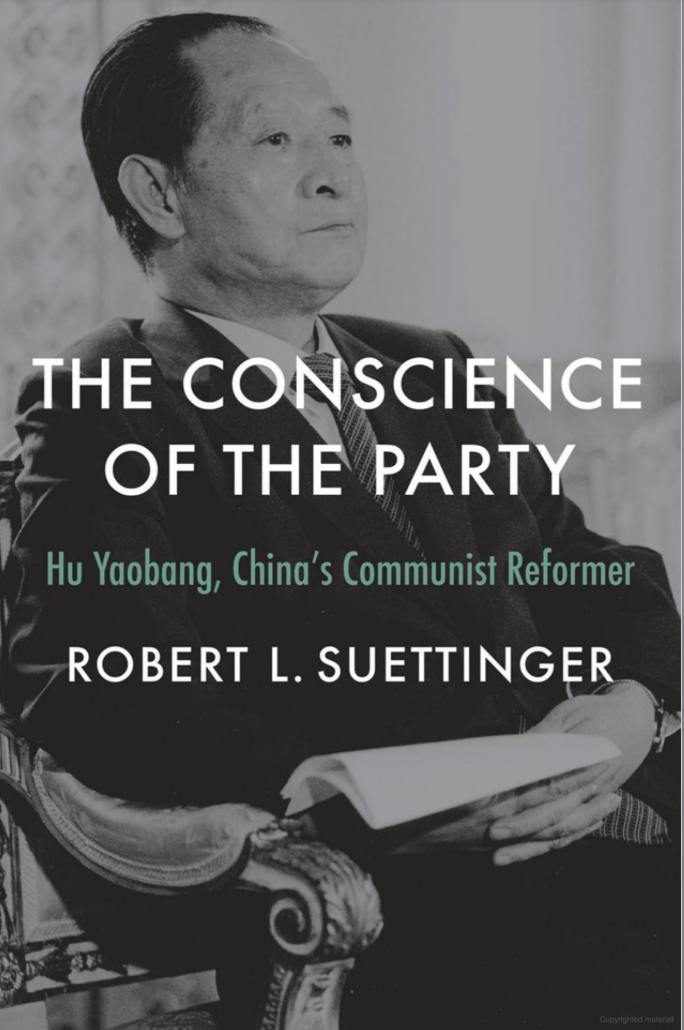

哈佛大学出版社最新出版的《党的良心:中国共产党的改革者胡耀邦》(哈佛大学出版社,2024 年)一书,对胡耀邦的一生进行了深入研究。

这本书由曾在美国中央情报局(CIA)、国家安全委员会(NSC)等机构担任中国问题专家的罗伯特·苏廷格(Robert Suettinger)撰写。通过十年研究,作者利用大量原始中文资料,对胡耀邦的政治生涯、党内斗争以及改革努力进行了详尽分析。

胡耀邦被认为是中共历史上最重要的改革派之一,他不仅在20世纪70年代末推动平反冤假错案,还试图在80年代推动更深层次的政治改革。

二、胡耀邦的改革努力:从人事清理到政治改革

书中详细描述了胡耀邦在党内的几个关键时期:

1. 文革后的平反运动(1977-1982)

胡耀邦在担任中组部长期间,领导了“冤假错案”平反工作,影响超过400万干部及其家属。

他的工作恢复了大量被清洗的知识分子和技术专家,为中国的经济改革创造了人才基础。

2. 推动意识形态改革(1978-1986)

他主导了“实践是检验真理的唯一标准”的讨论,为邓小平的改革开放提供理论依据。

作为党校校长,他推动政治学习回归务实导向,而非意识形态斗争。

3. 政治改革尝试(1982-1986)

胡耀邦与赵紫阳等人组建政治改革研究小组,讨论基层直选、司法独立、党政分开等改革方案。

他提倡党内民主,允许不同意见的表达,甚至放松了对媒体的控制。

然而,他的改革触动了党内保守派的利益,最终导致他下台。

三、如果胡耀邦活着,中国会不一样吗?

作者提出了一个历史的反事实假设:

如果胡耀邦没有在1987年下台,而是继续推动改革;

如果胡耀邦没有在19*8*9年去世,那年的重大事件还会发生吗?

书中认为,如果胡耀邦得以继续掌权,中国或许会沿着更加自由、开放的道路发展。例如:

80年代的政治改革可能会进一步深化,包括省级直选、立法机构授权等。

媒体可能会获得更大自由,公民社会也可能逐步形成。

中国的经济模式或许不会走向后来的“国家资本主义”,而是更加市场化和法治化。

那年的重大事件可能不会发生,中国也不会因那个事件的影响而成为国际社会的“异类”。

只是,历史没有“如果”……

四、胡耀邦的悲剧:改革者为何总是被清算?

本书的一个核心观点是:在其所生长的体系内,制度总是比个人更强大。

胡耀邦的改革尝试最终失败,根本原因在于:

1. 制度性约束

作为列宁主义政党,其核心逻辑是“党领导一切”,任何政治改革如果威胁到党的绝对权力,最终都会被遏制。

胡耀邦的党内民主主张,直接挑战了这一核心原则,因此必然遭遇党内保守派的抵制。

2. 权力结构

1980年代的中国,实权仍掌握在邓等元老手中,而胡耀邦只是“第一把手”,并无最终决定权。

他依赖邓小平的支持,但邓最终选择与党内元老站在一起,牺牲胡耀邦以平衡党内势力。

3. 个人性格

胡耀邦为人直率,不善于权谋,在党内斗争中处于劣势。

他在1986年学生示威事件中拒绝镇压,进一步失去了元老们的信任。

最终,他的改革理想成为历史,而体制仍然按其惯性运转。

五、结语:胡耀邦的历史定位

《党的良心》一书认为,胡耀邦既是一位推动改革的英雄,也是一个被制度碾压的悲剧人物。

他在中国改革开放的初期发挥了关键作用,为数百万冤假错案的平反奠定了基础。

他试图推动中国政治体制的现代化,但最终未能战胜党内的保守势力。

他的人生经历揭示了一个残酷现实:在现有体制下,即使是党的高层领导人,如果触碰到制度的底线,也难逃被清洗的命运。

如果胡耀邦活着,中国会变得更好吗?或许会,但历史的齿轮早已向着另一条道路前进。