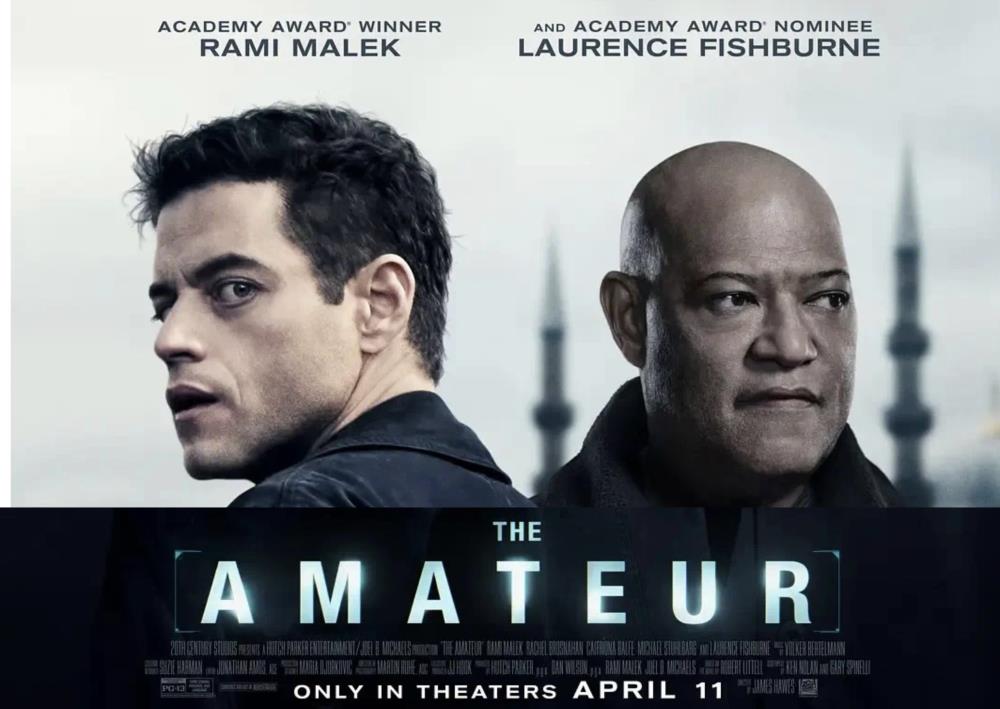

信仰与电影:从《The Amateur》谈现代文明中的“先知型叙事”

作者:赵晓

在欧洲返回新西兰的飞机上,我偶然点开一部电影——《The Amateur》。原本只是想打发飞行途中十几个小时的旅途倦意,却没想到,它带我走进了一场关于制度、良知与信仰的深夜沉思。

电影的主角查理·赫勒(Charlie Heller),一位CIA密码分析员,在妻子于伦敦地铁爆炸中身亡后,开始追查真相。他很快意识到,这并非一场纯粹的恐袭,而是一个体制内部以“反恐试验”为名、默许放任的“技术性杀局”——一场由制度操控的谋杀。

面对上级的冷漠掩盖,查理走上了一条几乎注定失败的反抗之路——他既没有武力,也不是特工,甚至连开枪杀人都不敢,却靠一颗愤怒而清醒的心、靠智慧与信念,在黑暗制度中劈开了一条披荆斩棘的路径。

整部电影没有夸张的爆破场面,没有超人式英雄,只有一个内敛、痛苦、却坚决不肯沉默的男人。他用信息对抗信息、用良知对抗程序、用孤勇对抗冷血系统。

我看完后久久不能平静。因为我所看到的不仅仅是一部惊悚片,更是一种“先知型叙事”的典范,是只有在基督教文化中才孕育得出的独特的叙事传统。

一、从《The Amateur》到《谍影重重》:一种叙事传统的延续

类似《The Amateur》的电影,其实在好莱坞并不少见。比如《谍影重重》(The Bourne Trilogy)系列,讲的是CIA制造的一位“记忆被抹去的特工”在觉醒后反抗体制、寻找真我的故事;又比如《告密者》(The Insider)、《斯诺登》(Snowden)、《全境危机》(Enemy of the State)、《聚焦》(Spotlight)等,都描写了“制度内部人”在发现真相被压制后,挺身而出、揭露黑幕、以生命为代价捍卫真理的故事。

这类电影有几个共同点:

1.主角原本是制度中的一员,甚至是忠诚执行者;

2.他们不是为了颠覆国家,更非否定国家,而是为了恢复正义的底线;

3.面对权力的压制,他们选择说真话,不惜失去职位、家庭,甚至自由;

4.结局不一定完美,但主角的行为往往成为“唤醒的火种”,推动社会进步。

我常在想:为什么这样的电影,多出现甚至只出现在基督教文化背景的社会?为什么美国、英国比其他文化更容易产出这样的作品?而儒家文化、佛教文化、伊斯兰文化中,为何鲜见这类持续不断的“体制内良知者”的叙事?

二、为何“先知型电影”只生长于基督教文明中?

根本原因,在于基督教独有的“先知传统”与良知伦理。

在圣经中,“先知”不是占星者,不是愤青,也不是革命家。他们是那些面对国家、君王、宗教祭司群体,敢于站出来说“你们错了”的人。他们忠于神的启示,胜于忠于人的权力;宁可被丢进火窑、被砍头、被逐出圣殿,也不愿出卖真理。

从以赛亚到耶利米,从以西结到阿摩司,从施洗约翰到耶稣,圣经中的先知们不是建制者,而是神与人民之间的守望者。

这种传统深深地嵌入了西方文明的文化基因:制度不是上帝,并不完美;在真理与体制冲突时,人应顺服真理,而非体制本身。

三、从“先知文化”看中西文明的良知张力对比

正是在这里,我们看见了中外文化的深层差异。

在基督化的欧美世界里,虽然体制也有黑暗,权力也会腐败,但人们普遍相信:真相总有说出的空间。哪怕一时被打压,历史终将还以公道。制度可以压制人,但文化会记住说真话的人,甚至将他们立为“吹哨者”“英雄”或“改革先驱”。

相比之下,在东方语境中,现实却往往截然不同:

一旦“说出真相”,你就很可能成为“扰乱秩序”的人。不是“守望者”,而是“麻烦制造者”;不是“制度的救赎者”,而是“体制的敌人”。

查理·赫勒虽九死一生,最后仍能揭露系统、推动反思;

而当今中国现实中的李文亮、张展,乃至揭露疫苗、污染、食品安全问题的诸多专家、记者、草根——他们的命运几乎全是封号、失联、入狱,甚至“非正常死亡”。

不是因为他们不够勇敢,而是因为社会缺乏一整套“先知型文化”来接住他们。

先知不仅表现为个人,更是一种制度免疫系统。没有先知,就没有更新;但没有容纳先知的文化与制度,先知就只能死于旷野。然后,社会迅速禁声,“系统迅速自我修复”,国家一切如旧。

这正是中国社会与基督教文明之间的鸿沟:

不是技术问题,也不是制度问题,而是主流文化是否承认“对上帝负责,高于对体制忠诚”的问题。这又是一个值得探讨的重大课题。

四、信仰背后的张力:对上帝负责,胜于对权力忠诚

《The Amateur》中,查理之所以勇敢,不是因为他有“超能力”,而是因为他有道德信仰的核心:他的良知告诉他,“不能让真相被活埋”。

这种良知,在圣经传统中被称为“上帝的形象”(Imago Dei)。人类之所以有道德感、责任感,是因为我们被造时,内心就带有对真理、对公义、对生命尊严的回应能力。

而真正的制度建设,也必须有一条更高的参照:国家、政府、制度统统不是终极权威,上帝才是。

现代宪政制度的建立,正是源于这种信仰张力:国家不是上帝,而是受造的工具,必须服从真理与公义的更高法则;政府不是万能的,必须受限;权力不是绝对的,必须制衡;即使法律也可能出错,个体仍有权在良知之光中“说不”。

正因为如此,才有“吹哨者”存在的空间,才有记者敢于挖掘真相,才有程序员在发现监控滥权时冒死披露。不是因为他们伟大,而是因为他们相信:在至高之处,有一位神,正在察看。

五、制度之上,还需要先知

有人将自由当女神,制度当上帝。今天的现代社会,已有宪法、有三权分立、有媒体自由、有信息公开制度……似乎文明已完成。但现实却告诉我们:

制度本身仍会被操控、被异化;

技术越加发达,操控越加隐蔽;

人若没有敬畏之心,即便法治完备,也可能“合法作恶”。

因此,我们不只是需要制度,还需要那些愿意对上帝负责的“先知型人物”。

他们不一定是“网红式正义代言人”,而是在平凡岗位中敢于说真话、为义受苦、唤醒社会的守望者。

《The Amateur》之所以打动我,不只是因为它拍得精彩,而是因为它让我看到:

在制度灰色的夹缝中,仍有人愿意站起来;

在技术的迷宫中,仍有人坚持人的尊严;

在冷漠的体制中,仍有人承担代价,为义呼喊。

结语:文化中的先知,时代中的呼唤

当飞机降落在清晨的新西兰,我脑中一直回荡电影中那句未被说出口的信念:“我不为复仇,我为真相。”

在这个看似制度已完备、信息已开放的时代,我们仍然需要查理·赫勒,需要Spotlight记者,需要斯诺登,需要李文亮和张展,需要每一个不肯出卖良知的人。

因为这个世界,不只需要专业的特工,

更需要“业余的先知”——像查理·赫勒那样的 amateur,

在制度深处,安静却坚定地说出真话。

更重要的是,我们这个时代的教会、知识人、职场基督徒、媒体从业者,能否也愿意,在组织内部,在风暴中心,成为那个“不合时宜的守望者”?

制度重要,但制度非神;

法律宝贵,但良知更深;

文明可贵,但文明需要信仰的根基。

愿中国早日福音化与基督化,愿中国人在各自的岗位上,也能活出电影之外的“先知型叙事”。