我们还需要继续恨日本吗?

作者:GP弟兄

一、恨日本是个人的需求还是集体的需求?

年末,报团旅行。

出发日本前,小女儿告诉班里的同学说“我要去日本旅游了”,同学马上接了一句,“你去日本,小心日本人把你杀掉。”

意不意外?惊不惊喜?

看似一句玩笑话,但却从一个七岁小朋友的口里说出来的,随便就把杀人挂在了嘴边。这时候要拿“童言无忌”来为其开脱吗?

因为圣经里面有一句话叫做“一生的果效,是由心发出。”(《箴言》4:23)

这句话是什么意思呢?就是:一个人一生中的所有的大大小小的结果,比如说出什么样的话、做出什么样的事都是由一个人的思想、见识和认知决定的。

这个心,我们可以多维度来理解。心,不仅指一个人的思想,更包含情绪、情感、世界观和价值观。

由此,我们不难看出,这不是随随便便一句话,而是内心世界真实的流露。

更由此可见,我们的孩子到底接受的是什么样的教育?我们的电视、课本、媒体是如何“强奸”我们的耳朵和眼睛的?最后让我们的大脑和思想受孕,怀出鬼胎。

不管恨谁,但恨终究是恨,最终会恨到我们的同胞、我们的邻居和我们的朋友,甚至我们的家人。

二、恨日本,是一个夹杂着民粹主义看起来十分的壮观,也十分宏伟的集体行动,看起来也特别的政治正确。

但在恨日本之前,请先了解一下以下历史事件:

1、1938年斯大林下令屠杀海参崴38万华人(我们竟然把这个“鹅爹”的肖像挂在墙上敬仰了那么多年)

2、扬州屠城(1645年,80万)

3、嘉定屠城(1645年,2万)

4、南昌屠城(1648年,20万)

5、四川大屠杀(1646年,500万)……

了解一下是谁伤害、杀害了这么多的中国人。

以上历史事件中,有外国人残杀国人的,有国人自相残杀的,有民族间仇恨导致屠城血洗的……

要恨,就要恨全了,雨露均沾:恨所有伤害过我们的人,甚至是恨这片土地上自相残杀的自己人。不能总在一只羊上薅羊毛。

但为什么媒体却对这些历史只字未提,却只单单提到日本?

三、那么到底该恨谁?

要恨,就去恨“罪”,是生长在人心里的罪(嫉妒、纷争、暴力、强权……),让人做出了如此残暴之事。

就事恨事,是恨不到根儿上去的。

“政治正确”和“正确”就差两个字,就像真理往前再迈一步就是谎言一样,常常会把群众带到沟里面,一代代的人,一个个的沟,一波又一波的运动,一个又一个的伤害。

真想说一句:作孽呀!

感叹完,又不得不总结成四个字儿:自作自受。

脑子里天天想着“如何做人上人、自扫门前雪、三十六计、胜者为王败者寇、宁可我负天下人不可天下人负我……”,却从来没有想着“把人当人”。“把人当人”是能够知道、看到每一个人都有生命权,财产权和自由权。

打工人自嘲为牛马,学生们起早贪黑履行着他们并没有参与制定的“规则”、为了给你捅嗓子就可以直接破门而入、想取钱还要证明这个钱要拿去干什么……

我们常常被教导去爱一个特别庞大的一个集体。这种教导看似没有毛病,但实际上,爱是具体到人的,而不是某个庞大的集体。即使要爱某个群庞大的群体,那也是去爱群体里的每一个人。而不是把人“砍掉”,只爱集体。

恨,也是如此。

四、我们用简单的批判性思维来捋一下恨日本这个事儿:

如果你那么恨日本,那么请问:

上面提到的一系列惨案的始作俑者要不要去恨?

为什么媒体只字未提,甚至还为大胡子屠夫开脱?

你恨的是日本这个民族,这个国家?

还是某个日本人?

还是所有的日本人?

你恨的是什么时候的日本人?

是军国主义时期侵华的日本人?

是明治维新时期的日本人?

还是现在的日本人?

亦或是祖祖辈辈从上到下所有的日本人?

请问你是否见过日本人?

请问你是否去过日本?

请问你是否了解过日本近代和现在的社会、人情、科技、教育、医疗等民生……?

如果你能把这些问题回答清楚,然后还是选择继续去恨日本的话,那么我会花钱印刷一些条幅,印一些文化衫送给你,支持你去恨日本。

如果你回答不了这些问题,或者根本就看不下去这些问题,你还是洗洗睡吧。我也能省点儿钱。

五、有几组数字,大家看一下:

日本百年历史的企业有30000家左右,占全球比例41%。

日本千年历史的企业有14家左右;

世界500强中,日本占40席;

28位诺贝尔奖得主;

这些数字背后带给我们什么思考?

如果是靠军国主义时期的杀戮和霸权是发展不出这些成果的。

而且这些百年、千年的企业大部分并不是搞什么“王致和”和“东来顺”之类的——靠一个秘方走天下。而是机械、电子类产品以及其它品类的,大多数属于制造业,在这么长的发展历史中不断更新、迭代产品,并不断积累经验、资源和市场深度。同时,即使遇到社会动荡、体制变革,这些企业并没有因为什么运动之类的被破产了,也不搞什么打土豪、分田地。

六、从细节看日本

我们很早就听说过一句话,叫做细节决定成败。

这句话要正确地理解:成败前提是有正确的选择,正确的方向,然后在落实的时候,把方向和目标拆分、规划,逐层分解,最后再变成细节并予以实施。“细节”是能落地的,是能够看到并具像化在我们身边的。

宏伟的敲锣打鼓其实很简单,打打嘴炮、装装样子就行了,但细节的打磨却是极致的爱。

如果我们的心没有放在对方身上,是感受不到也捕捉不到对方的需求的。而想获得这样的“心”,从我个人经历而言,是需要极大的磨砺和生命的翻转的。毫不客气地说,即使生活在一起几十年的两口子,依然找不到对方的需求,一直活在“我认为你需要”中。

倒不是刻意地去观察和研究,也不是为了吹捧,而是在短短几天的体验中发现了太多生活的细节,举几个例子:

1、果酱盒的设计:

在酒店吃自助早餐,刚拿到这个果酱盒,不知道怎么用,因为按照以往的认知和习惯,是先把表面的膜撕开,再用勺子或筷子舀出来,抹在面包片上。观察了一会发现这个“膜”表面有管状纹路,不需要把盒子表面的膜撕掉,而是直接从中间向后对折,两个“果酱储藏室”在挤压下,通过管状纹路流出。这个小小的设计大大方便了使用者,体验一级棒。

2、小勺子上有一个凸起,放在碗或汤盆上的时候不会滑落。国内虽然偶尔也有,但不普及。

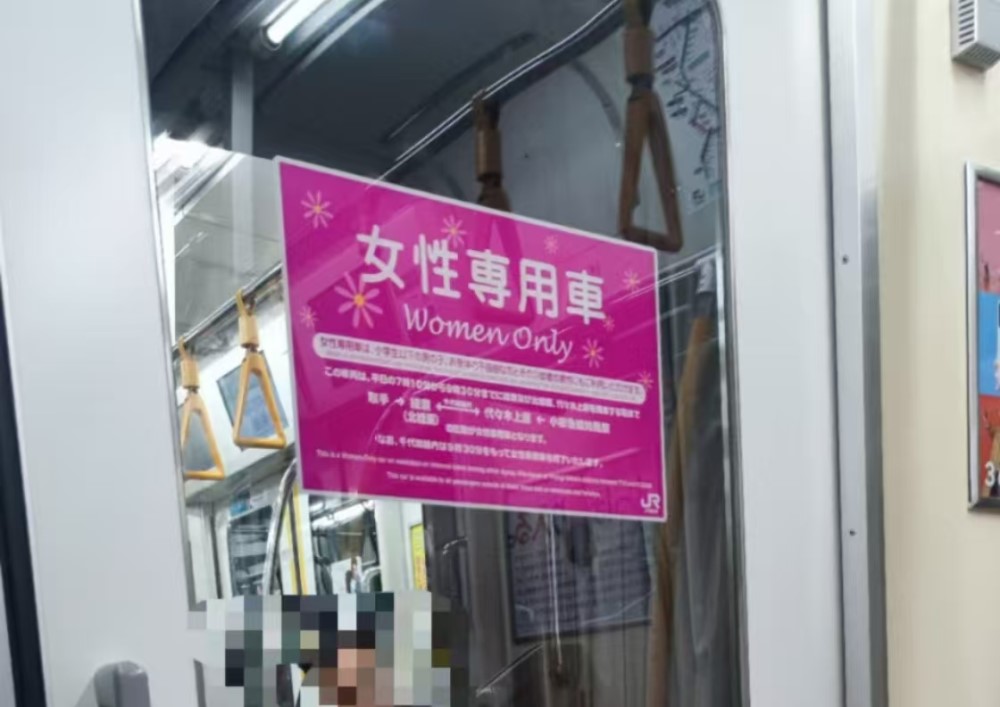

3、地铁设有女性专用车厢。

4、我去过的所有的卫生间,都有“宝宝椅”,既能方便爸爸,也能照顾到宝宝。

5、公交车配有“空气悬架”:

我们坐的是多啦A梦博物馆专线,公交车到达终点站的时候,司机把车子左侧的空气悬架降低,方便孩子上下车。同时把防溜车专用设备放在轮胎前面,保障安全。

6、自助餐餐盘设计成一个个小格子,取餐后,食物不易滑落。

7、服务区停车场设有残疾人停车位,车位宽大,有顶棚。

8、服务区停车场设有摩托车停车位,车位有顶棚。

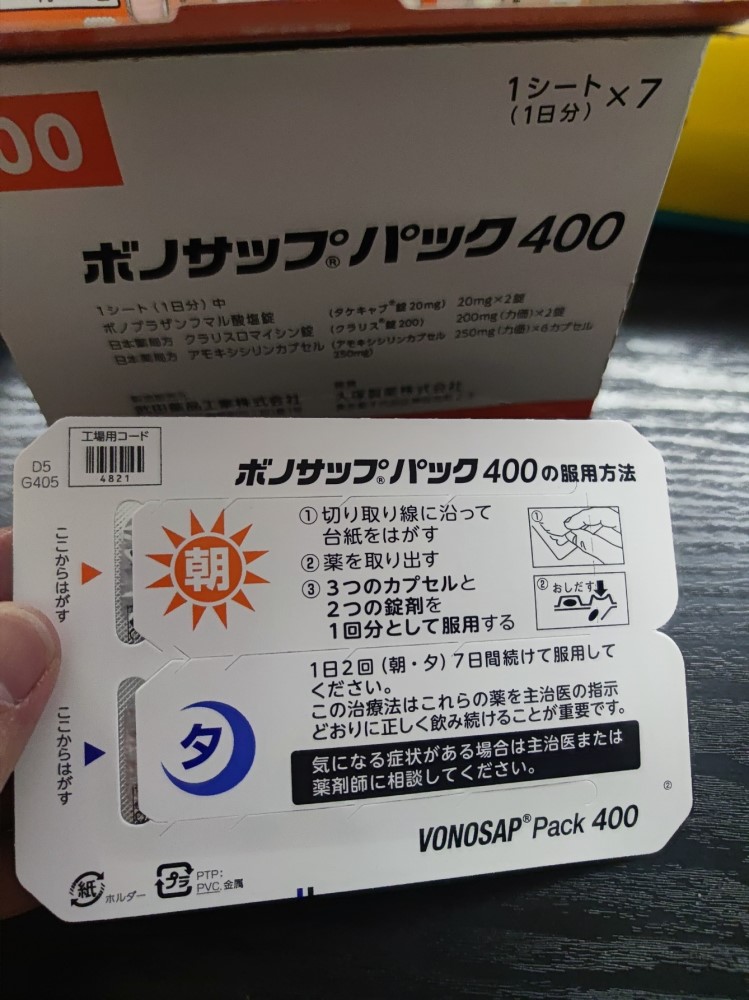

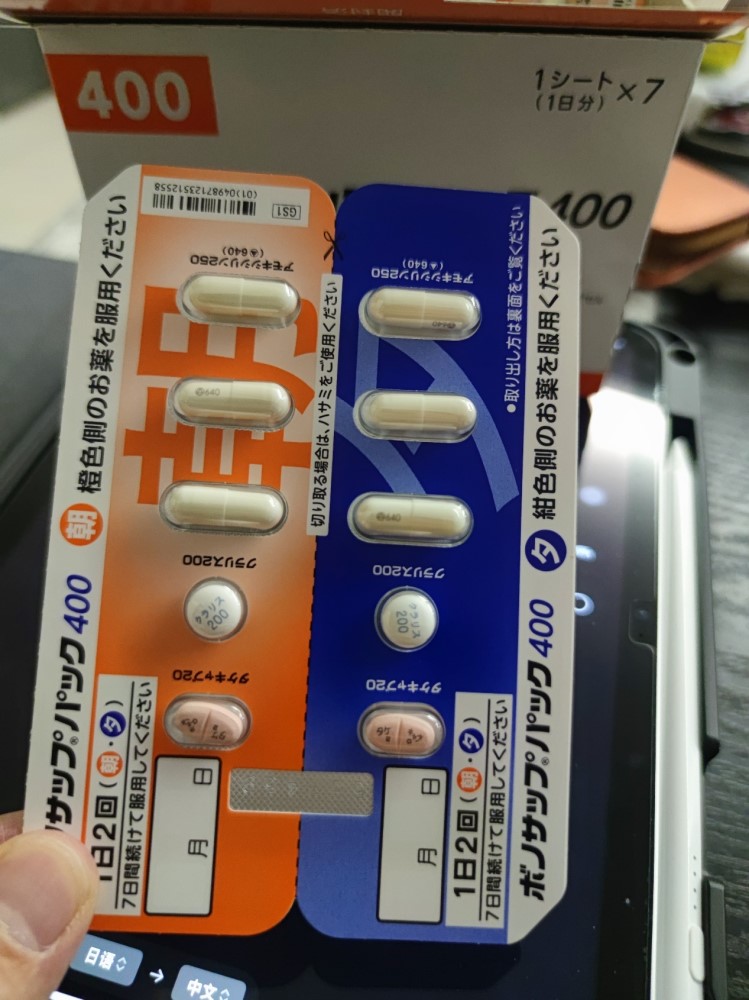

9、买的某种药,直接按照剂量包装好,并标明早晚用量,且背面做了易撕处理。

10、境内自来水全部可以直饮。

11、垃圾桶很少,但垃圾分类很认真,也很细致。

七、几件人和事:

1、坐地铁:

初来乍到,一时摸不清如何买票,该进入哪个闸机口。用翻译软件向“门卫大爷”说明后,他直接把我们领进闸机,带到站台。

2、在地铁站内换乘

实际情况和地图上的说明对应不上。随机问了两个在一起等地铁的十七八岁左右的小姑娘,听懂来意后,她俩直接带着我们上楼梯,换站台,走了几分钟到闸机口,指导我们如何换乘。(后来才知道日本地铁都是私营的,即使在同一站点换乘,也必须先把上一个线路的票放进闸机结账,再购买下一个线路的票,乘坐转乘车辆)

试问,在国内,十几岁的小姑娘敢这样为陌生人带路吗?不是胆小,而是不安全,是人与人之间的芥蒂和防范。

3、大巴车司机

为我们旅行团服务的司机是一位60岁左右的大爷,身材单薄,1米65左右,每次上下车,都会问候每一位乘客。在日本,司机为乘客搬运并整理行李到大巴车里似乎是常态。

4、服务行业的笑容

刚刚下车到多啦A梦博物馆,迎客“大叔”满脸笑意地招呼前来参观的人,并提醒下车注意安全,请排队等事项。检票员以及所有服务人员的脸上都写着大大的“笑”字,看起来比孩子们还开心,这种笑容不是“职业的微笑”,更像是发自内心的开心。

5、三五成群的学生

晚上去便利店买泡面,偶遇了一群中学生,年龄大概是十四五的样子。一行十个人左右,相谈甚欢,脸上就是那种很自然很开心的微笑。回想一下我们这里,中学生要么寄宿,要么放学后一两个人结伴,或被各自被家长接走。一直所宣传的团结友爱似乎很难看到,更多是竞争,嫉妒,攀比。

和友人聚餐时,他向我展示了他家附近两个日本小朋友步行结伴去找他们的同学一起上学的照片,两个小朋友脸上的表情像极了日本动漫里的人物表情。

6、地铁里

地铁里,大家要么低头看手机,要么低头看书。没有一个手机的声音是外放的,也没有一个翘二郎腿的。

这些见闻,这些人和事,我没有特地去了解,也没有刻意地去关注,所有的看见和遇见其实都是偶遇。但这些偶然中存在着必然。人和人之间的和善与友爱、公共设施中所有的细节都指向“服务他人,彼此相爱”。

经历过这些细节后,不禁感叹:差距何止五十年。

人际交往、公共设施的细节里面看到全是爱:爱对方、爱婴儿、爱老年人、爱残障人士、爱客户……爱的都是具体的人,而不是某一个集体。

正是这一个个落地的细节,让这个国家取得了如此多的成功,也跻身于现代文明之列。

我们距离文明有多远,就要看我们距离“细节”和“爱”有多远。而这些“细节”和“爱”不是刻意而为之,而是个体的认知和意识发生了转化后的结果,所谓“没有深刻的认知,就没有深刻的行动”。我们需要的不是就事论事,也不是抄袭模仿,而是“明双目,开天眼”,看看这个世界是什么样的。

最后,我们是要继续仇恨日本,还是要拥抱现代文明?

我们还需要继续恨日本吗?

我们还需要继续恨日本吗?

作者:GP弟兄

一、恨日本是个人的需求还是集体的需求?

年末,报团旅行。

出发日本前,小女儿告诉班里的同学说“我要去日本旅游了”,同学马上接了一句,“你去日本,小心日本人把你杀掉。”

意不意外?惊不惊喜?

看似一句玩笑话,但却从一个七岁小朋友的口里说出来的,随便就把杀人挂在了嘴边。这时候要拿“童言无忌”来为其开脱吗?

因为圣经里面有一句话叫做“一生的果效,是由心发出。”(《箴言》4:23)

这句话是什么意思呢?就是:一个人一生中的所有的大大小小的结果,比如说出什么样的话、做出什么样的事都是由一个人的思想、见识和认知决定的。

这个心,我们可以多维度来理解。心,不仅指一个人的思想,更包含情绪、情感、世界观和价值观。

由此,我们不难看出,这不是随随便便一句话,而是内心世界真实的流露。

更由此可见,我们的孩子到底接受的是什么样的教育?我们的电视、课本、媒体是如何“强奸”我们的耳朵和眼睛的?最后让我们的大脑和思想受孕,怀出鬼胎。

不管恨谁,但恨终究是恨,最终会恨到我们的同胞、我们的邻居和我们的朋友,甚至我们的家人。

二、恨日本,是一个夹杂着民粹主义看起来十分的壮观,也十分宏伟的集体行动,看起来也特别的政治正确。

但在恨日本之前,请先了解一下以下历史事件:

1、1938年斯大林下令屠杀海参崴38万华人(我们竟然把这个“鹅爹”的肖像挂在墙上敬仰了那么多年)

2、扬州屠城(1645年,80万)

3、嘉定屠城(1645年,2万)

4、南昌屠城(1648年,20万)

5、四川大屠杀(1646年,500万)……

了解一下是谁伤害、杀害了这么多的中国人。

以上历史事件中,有外国人残杀国人的,有国人自相残杀的,有民族间仇恨导致屠城血洗的……

要恨,就要恨全了,雨露均沾:恨所有伤害过我们的人,甚至是恨这片土地上自相残杀的自己人。不能总在一只羊上薅羊毛。

但为什么媒体却对这些历史只字未提,却只单单提到日本?

三、那么到底该恨谁?

要恨,就去恨“罪”,是生长在人心里的罪(嫉妒、纷争、暴力、强权……),让人做出了如此残暴之事。

就事恨事,是恨不到根儿上去的。

“政治正确”和“正确”就差两个字,就像真理往前再迈一步就是谎言一样,常常会把群众带到沟里面,一代代的人,一个个的沟,一波又一波的运动,一个又一个的伤害。

真想说一句:作孽呀!

感叹完,又不得不总结成四个字儿:自作自受。

脑子里天天想着“如何做人上人、自扫门前雪、三十六计、胜者为王败者寇、宁可我负天下人不可天下人负我……”,却从来没有想着“把人当人”。“把人当人”是能够知道、看到每一个人都有生命权,财产权和自由权。

打工人自嘲为牛马,学生们起早贪黑履行着他们并没有参与制定的“规则”、为了给你捅嗓子就可以直接破门而入、想取钱还要证明这个钱要拿去干什么……

我们常常被教导去爱一个特别庞大的一个集体。这种教导看似没有毛病,但实际上,爱是具体到人的,而不是某个庞大的集体。即使要爱某个群庞大的群体,那也是去爱群体里的每一个人。而不是把人“砍掉”,只爱集体。

恨,也是如此。

四、我们用简单的批判性思维来捋一下恨日本这个事儿:

如果你那么恨日本,那么请问:

上面提到的一系列惨案的始作俑者要不要去恨?

为什么媒体只字未提,甚至还为大胡子屠夫开脱?

你恨的是日本这个民族,这个国家?

还是某个日本人?

还是所有的日本人?

你恨的是什么时候的日本人?

是军国主义时期侵华的日本人?

是明治维新时期的日本人?

还是现在的日本人?

亦或是祖祖辈辈从上到下所有的日本人?

请问你是否见过日本人?

请问你是否去过日本?

请问你是否了解过日本近代和现在的社会、人情、科技、教育、医疗等民生……?

如果你能把这些问题回答清楚,然后还是选择继续去恨日本的话,那么我会花钱印刷一些条幅,印一些文化衫送给你,支持你去恨日本。

如果你回答不了这些问题,或者根本就看不下去这些问题,你还是洗洗睡吧。我也能省点儿钱。

五、有几组数字,大家看一下:

日本百年历史的企业有30000家左右,占全球比例41%。

日本千年历史的企业有14家左右;

世界500强中,日本占40席;

28位诺贝尔奖得主;

这些数字背后带给我们什么思考?

如果是靠军国主义时期的杀戮和霸权是发展不出这些成果的。

而且这些百年、千年的企业大部分并不是搞什么“王致和”和“东来顺”之类的——靠一个秘方走天下。而是机械、电子类产品以及其它品类的,大多数属于制造业,在这么长的发展历史中不断更新、迭代产品,并不断积累经验、资源和市场深度。同时,即使遇到社会动荡、体制变革,这些企业并没有因为什么运动之类的被破产了,也不搞什么打土豪、分田地。

六、从细节看日本

我们很早就听说过一句话,叫做细节决定成败。

这句话要正确地理解:成败前提是有正确的选择,正确的方向,然后在落实的时候,把方向和目标拆分、规划,逐层分解,最后再变成细节并予以实施。“细节”是能落地的,是能够看到并具像化在我们身边的。

宏伟的敲锣打鼓其实很简单,打打嘴炮、装装样子就行了,但细节的打磨却是极致的爱。

如果我们的心没有放在对方身上,是感受不到也捕捉不到对方的需求的。而想获得这样的“心”,从我个人经历而言,是需要极大的磨砺和生命的翻转的。毫不客气地说,即使生活在一起几十年的两口子,依然找不到对方的需求,一直活在“我认为你需要”中。

倒不是刻意地去观察和研究,也不是为了吹捧,而是在短短几天的体验中发现了太多生活的细节,举几个例子:

1、果酱盒的设计:

在酒店吃自助早餐,刚拿到这个果酱盒,不知道怎么用,因为按照以往的认知和习惯,是先把表面的膜撕开,再用勺子或筷子舀出来,抹在面包片上。观察了一会发现这个“膜”表面有管状纹路,不需要把盒子表面的膜撕掉,而是直接从中间向后对折,两个“果酱储藏室”在挤压下,通过管状纹路流出。这个小小的设计大大方便了使用者,体验一级棒。

2、小勺子上有一个凸起,放在碗或汤盆上的时候不会滑落。国内虽然偶尔也有,但不普及。

3、地铁设有女性专用车厢。

4、我去过的所有的卫生间,都有“宝宝椅”,既能方便爸爸,也能照顾到宝宝。

5、公交车配有“空气悬架”:

我们坐的是多啦A梦博物馆专线,公交车到达终点站的时候,司机把车子左侧的空气悬架降低,方便孩子上下车。同时把防溜车专用设备放在轮胎前面,保障安全。

6、自助餐餐盘设计成一个个小格子,取餐后,食物不易滑落。

7、服务区停车场设有残疾人停车位,车位宽大,有顶棚。

8、服务区停车场设有摩托车停车位,车位有顶棚。

9、买的某种药,直接按照剂量包装好,并标明早晚用量,且背面做了易撕处理。

10、境内自来水全部可以直饮。

11、垃圾桶很少,但垃圾分类很认真,也很细致。

七、几件人和事:

1、坐地铁:

初来乍到,一时摸不清如何买票,该进入哪个闸机口。用翻译软件向“门卫大爷”说明后,他直接把我们领进闸机,带到站台。

2、在地铁站内换乘

实际情况和地图上的说明对应不上。随机问了两个在一起等地铁的十七八岁左右的小姑娘,听懂来意后,她俩直接带着我们上楼梯,换站台,走了几分钟到闸机口,指导我们如何换乘。(后来才知道日本地铁都是私营的,即使在同一站点换乘,也必须先把上一个线路的票放进闸机结账,再购买下一个线路的票,乘坐转乘车辆)

试问,在国内,十几岁的小姑娘敢这样为陌生人带路吗?不是胆小,而是不安全,是人与人之间的芥蒂和防范。

3、大巴车司机

为我们旅行团服务的司机是一位60岁左右的大爷,身材单薄,1米65左右,每次上下车,都会问候每一位乘客。在日本,司机为乘客搬运并整理行李到大巴车里似乎是常态。

4、服务行业的笑容

刚刚下车到多啦A梦博物馆,迎客“大叔”满脸笑意地招呼前来参观的人,并提醒下车注意安全,请排队等事项。检票员以及所有服务人员的脸上都写着大大的“笑”字,看起来比孩子们还开心,这种笑容不是“职业的微笑”,更像是发自内心的开心。

5、三五成群的学生

晚上去便利店买泡面,偶遇了一群中学生,年龄大概是十四五的样子。一行十个人左右,相谈甚欢,脸上就是那种很自然很开心的微笑。回想一下我们这里,中学生要么寄宿,要么放学后一两个人结伴,或被各自被家长接走。一直所宣传的团结友爱似乎很难看到,更多是竞争,嫉妒,攀比。

和友人聚餐时,他向我展示了他家附近两个日本小朋友步行结伴去找他们的同学一起上学的照片,两个小朋友脸上的表情像极了日本动漫里的人物表情。

6、地铁里

地铁里,大家要么低头看手机,要么低头看书。没有一个手机的声音是外放的,也没有一个翘二郎腿的。

这些见闻,这些人和事,我没有特地去了解,也没有刻意地去关注,所有的看见和遇见其实都是偶遇。但这些偶然中存在着必然。人和人之间的和善与友爱、公共设施中所有的细节都指向“服务他人,彼此相爱”。

经历过这些细节后,不禁感叹:差距何止五十年。

人际交往、公共设施的细节里面看到全是爱:爱对方、爱婴儿、爱老年人、爱残障人士、爱客户……爱的都是具体的人,而不是某一个集体。

正是这一个个落地的细节,让这个国家取得了如此多的成功,也跻身于现代文明之列。

我们距离文明有多远,就要看我们距离“细节”和“爱”有多远。而这些“细节”和“爱”不是刻意而为之,而是个体的认知和意识发生了转化后的结果,所谓“没有深刻的认知,就没有深刻的行动”。我们需要的不是就事论事,也不是抄袭模仿,而是“明双目,开天眼”,看看这个世界是什么样的。

最后,我们是要继续仇恨日本,还是要拥抱现代文明?

2025-01-08

Date :

2025-01-08

最新文章

福音为何先临欧洲?——从马其顿呼声到国度战略:文明的“福音地理学”

蓝袍与十字:欧洲美术馆的康熙皇帝画像

气候与文明:环境是沉默的老师

看图说画:也谈双手合十

周斌:职场宣教

名字即命运:从“文奇镇的莱昂纳多”到文艺复兴的狮子

约拿:放下重担,奔赴使命

每日灵修汇编20250714-20250720

热点文章

约拿:放下重担,奔赴使命

周斌:职场宣教

看图说画:也谈双手合十

名字即命运:从“文奇镇的莱昂纳多”到文艺复兴的狮子

蓝袍与十字:欧洲美术馆的康熙皇帝画像

气候与文明:环境是沉默的老师

每日灵修汇编20250714-20250720

福音为何先临欧洲?——从马其顿呼声到国度战略:文明的“福音地理学”

相关文章

文章分类

联系我们

因时间精力有限,电子邮件无法保证每封都回复,但我们会认真阅读每封邮件,推荐微信联系,谢谢理解!