映光:胜过

作者:映光

主题经文:

《路加福音》10章19节:我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子,又胜过仇敌一切的能力,断没有什么能害你们。

《约翰一书》5章4到5节:因为凡从神生的,就胜过世界;使我们胜了世界的,就是我们的信心。胜过世界的是谁呢?不是那信耶稣是神儿子的吗?

一、由父亲节引发对父子关系的思考

1.父亲节起源

父亲节起源于20世纪初的美国,由约翰·布鲁斯·多德(亦称多德夫人)倡导设立的。多德夫人年幼时母亲去世,她的父亲独自承担抚养和教育六个孩子的重任,经过几十年的辛劳,子女们终于长大成人,但斯马特先生却因过度劳累而去世。多德夫人在参加完教会的母亲节感恩礼拜后,深感父亲在养育子女过程中所付出的爱和艰辛不亚于任何一个母亲,因此她希望设立一个特别的日子来纪念所有伟大的父亲。1909年,多德夫人写信给州政府,建议将6月5日(她父亲的生日)定为父亲节。华盛顿州政府采纳了她的建议,把6月的第三个星期日定为父亲节。1910年,斯波坎市举行了首个父亲节庆祝活动,人们佩戴红玫瑰表示对健在的父亲的敬意,佩戴白玫瑰悼念已故的父亲。1972年,尼克松总统签署议会决议,将父亲节以法律形式确定下来,成为美国永久性的纪念日。

有网友开玩笑说:父亲节应该放在母亲节的第二天,这样父亲还能吃一口昨天的剩饭。这虽然是一个开玩笑的段子,但也具有某种现实意义。在中国,父亲更像是一种权力的象征,更像是一个挣钱的工具。很多父亲很少与孩子有感情方面的交流,好像是家庭中可有可无的人,以致纪念母亲节,给母亲送礼物的很多,但纪念父亲的却很少,父亲节好像也很边缘。

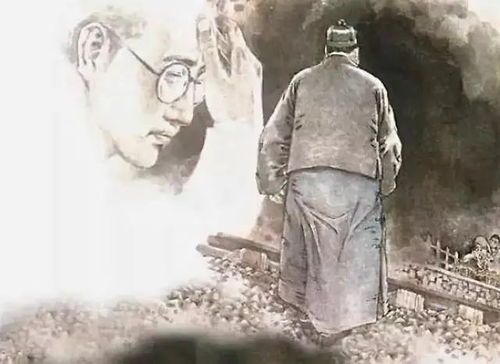

2.朱自清与其父的真实关系

我们上学的时候都学过一篇课文,这篇课文是特别著名的纪念父亲的一篇散文,即朱自清的《背影》,写的是朱自清的父亲送他去火车站时给他买橘子的事。这篇散文中的父子情非常感人,但有多少人知道这篇散文的背景——朱自清与他父亲的真实的关系?至少在我上学的时候,老师没有给我们详细地讲过。老师一般讲解这篇散文时都会说,“父亲的背影”代表了父爱,基本上没有老师会给你讲朱自清和他父亲真实的关系。

朱自清生长在一个传统的封建家庭,他的父亲朱鸿钧对他管教甚严,动辄打骂,导致他从小就特别惧怕父亲,痛恨父亲。朱自清长大成人以后,他的父亲朱鸿钧因为纳妾引发家庭危机,他还私领朱自清的薪水,最终导致朱自清与父亲断绝了父子关系长达5年之久。这期间,朱自清没有跟他父亲说过一句话。1925年,朱鸿钧给朱自清写了一封信,信中提及他得了重病,“大去之期不远”,第一次隐晦地表达了他对儿子的思念,这促使朱自清回忆往事,于是写下了这篇著名的《背影》,父子之间的关系也因为这篇散文得到了缓和。

3.俄狄浦斯的悲剧

父与子的关系,往往在古今中外的文学作品中都被赋予了类似《背影》一样的矛盾的悲剧意义。比如,莎士比亚的《哈姆雷特》和《李尔王》,后来黑泽明把后者改编成了一个著名的电影,而最著名的故事则是古希腊的悲剧——《俄狄浦斯》。

俄狄浦斯是古希腊神话中的一个重要人物,他的故事被广泛传颂,以下是俄狄浦斯弑父娶母的故事梗概:据传说,俄狄浦斯的父亲是底比斯国王拉伊奥斯,母亲是伊俄卡斯忒。在俄狄浦斯出生前,底比斯国王拉伊奥斯咨询了神谕,得知他的儿子将杀死他,并娶自己的妻子。为了阻止这个预言成真,国王决定将刚出生的俄狄浦斯交给其他人抚养。然而,俄狄浦斯后来离开了抚养他的家庭,并到了底比斯。在三岔路口的时候,碰见碰见一个传令官和一个坐马车的人态度粗暴,要把俄狄浦斯赶到路边,身强体壮的俄狄浦斯生气中打死了他们,其中那位坐马车的人就是他的生父一一底比斯国王拉伊奥斯。不知情的俄狄浦斯继续前行,最终到达了底比斯。底比斯正值乱世,城邦正受着一只可怕的怪物斯芬克斯的威胁。斯芬克斯要求每个人回答一个谜语,如果回答错误,就会被杀死。俄狄浦斯勇敢地回答了斯芬克斯的谜语,解救了底比斯,并成为新的国王。作为国王,俄狄浦斯娶了底比斯的王后伊俄卡斯忒为妻,与她育有四个孩子。然而,随着时间的推移,一系列奇怪的事件发生了。人们开始怀疑俄狄浦斯的身世,于是他决定查明真相。通过调查,俄狄浦斯发现他实际上是自己的父亲拉伊奥斯和母亲伊俄卡斯忒的儿子,他曾经弑杀了自己的父亲并娶了自己的母亲。得知真相后,俄狄浦斯感到极度痛苦和悔恨。他用妻子伊俄卡斯忒衣服上的胸针扎瞎了自己的眼睛,并放逐自己离开底比斯。这是一个古希腊的悲剧,古希腊的悲剧特别著名,俄狄浦斯弑父娶母的悲剧又是古希腊悲剧里最著名的一个。

4.心理学家的剖析

有人说有三个犹太人改变了20世纪:马克思、弗洛伊德和爱因斯坦。可惜这三个人都不是基督徒,前两个甚至是反对基督徒的无神论者。马克思的父亲是犹太教的拉比,地位很高,弗洛伊德的父亲和爱因斯坦的父亲也都是虔诚的犹太教徒。声称上帝已死的尼采,他的父亲则是一位基督教路德宗的牧师。我们看到,反对上帝的标志性的人物好像都来自虔诚的相信上帝的家庭,这可能也是一种父子关系的体现:儿子对父亲的一种叛逆。

(1)弗洛依德:“个体无意识”

弗洛依德是现代心理学之父,他在父亲去世后开始不断剖析自我与父亲的关系,从而开创了心理学。在弗洛伊德的理论体系中,俄狄浦斯情结是一个备受争议的概念,它描述了孩子在3-5岁这一阶段,如何从原先与妈妈的二元关系,逐渐演变为涉及爸爸、妈妈和孩子之间的三角关系,在这种三角关系中强烈的竞争和性欲成分浮现,尤其是对于男孩而言。弗洛伊德指出,这个时期的男孩会无意识地被母亲的性感所吸引,将父亲视为竞争者,甚至萌生出希望父亲消亡的念头。这些深藏于潜意识的欲望,虽然强烈,却往往被有意识的思维所束缚和压制。弗洛伊德甚至认为一切的心理问题都产生于原生家庭,包括恋母弑父情节。弗洛依德管这个叫作个体无意识。

(2)荣格:“集体无意识”

另一位心理学大师荣格,他虽然在早期对弗洛伊德推崇备至,被弗洛伊德视作自己的接班人,但他后来对弗洛伊德理论的基本概念进行了修正,成为弗洛伊德的反对者。荣格认为:性欲不像弗洛伊德所坚持的那样是单纯的性本能,而是一种“心理能量”。这样的重新定义和其他思想一道,动摇了整个童年性欲思想的基础,恋母情结等关系所受的影响也自不待言。对于荣格而言,“性”并不是根本的,相反,它本身是从宗教转变而来的:“性”是宗教冲动的一个方面,但并非唯一的侧面。荣格审视了全世界其他种族的宗教和神话(当时这一进程刚刚起步),并发现在东方的宗教中,庙宇里供奉的神明被描绘成非常色情的存在。荣格认为深层次的无意识是由每个人共享的,它是种族记忆的一部分。根据荣格的理论,我们的心理结构分为三层:意识、个体无意识和集体无意识,而集体无意识的原型即来自上帝。

荣格与弗洛伊德的本质不同在于弗洛伊德否认了神的存在,把人与父母这一原生家庭的关系及人的本能性冲动当作了最根本的原型,而荣格继承了基督教的传统,仍旧把上帝作为人类心灵的最根本的原型,而这个原型不仅是意识和个人无意识的源泉,更是人类集体无意识的原型。弗伊德理论很好地解释了人类的罪性的来源,而荣格的理论则否认了罪性是人性的根本属性,他认为上帝的神性才是根本属性,他解答了著名哲学家康德的一个终极的拷问:人类的良知从何而来?

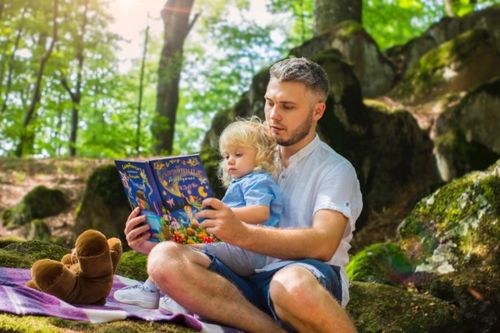

5.我与父亲的关系

我在20多年前,即上大学的期间,就读了弗洛伊德和荣格的作品。那时候我还不信主,但即便如此,在我内心深处还是更赞同荣格的思想,现在信主之后就更是如此了。我之所以在还没有读《圣经》的时候就更倾向于荣格的思想,主要是因为我和我父亲的关系从来不是弗洛伊德式的父子关系。

我的父亲是一位慈父,也是一位让我无比敬佩的儒雅的知识分子。我的父亲是一位大学中文系的老师,他的老家在哈尔滨,高中时代才随我奶奶和我姑姑一家来到北京定居。所以,我出生在北京,但我的籍贯写的是黑龙江哈尔滨。

我的爷爷是位国民党高官,1946年哈尔滨解放,爷爷拒绝去台湾。他说他手上没有血债,他也不想当官了,他也看到了国民党的腐败,所以就留了下来,想着当个小老百姓也无妨。结果没想到因为李兆麟被国民党暗杀,为了报复,爷爷亦被镇压。李兆麟是共产党的一个著名将领,从抗日战争到解放战争,他是共产党死的最大的一个官。哈尔滨有个兆麟公园,就是以他的名字命名的。不过,在历史中,李兆麟到底是不是被国民党暗杀的,其实还充满了各种悬念。

我爷爷被镇压那年,我大姑17岁,我父亲才6岁。我父亲是家中的独子,东北话叫“万顷地上一根苗”,就是家中的大少爷,所以特别受疼爱。爷爷那时候住的是一个二层的小洋楼,家里还有10多个佣人,但是洋楼被抄家没收了,一家人都被赶到了一个小出租屋。我大姑独自从百里外的雪原,踏着没膝的白雪偷偷地把爷爷的尸体拉回家安葬,她的脚被严重冻伤,在床上趴了一个多月才能下地。

我奶奶没有工作,那时候我父亲还很小。我大姑人长得很漂亮,她为了供养这个家庭,供养尚很年幼的家族唯一男孩——我父亲(在东北男孩受到特别重视),不得不辍学,从一个大家闺秀就变成了一个文工团的舞蹈演员。1950年代抗美援朝时我大姑报名参加志愿军,做了一个文艺兵。她有一张梳着漂亮的麻花辫子的照片,特别像电影《英雄儿女》里的王芳。大姑在志愿军文工团认识了大姑父,我大姑父虽然出身地主家庭,但他很早就投身革命,是延安老鲁艺的一个知名编剧,解放以后就是正局级的干部,后来还担任了中国评剧院的院长。大姑父和大姑结婚以后,就靠着我大姑父的关系,把奶奶和爷爷都接到了首都北京。

父亲的学习特别好,他非常聪明,记忆力超群,有读书过目不忘的本领,我曾看到他随便翻了一本书,没多久就几乎能背诵出来。他喜欢下象棋,可以跟好几个人下盲棋。父亲考入了北京市重点中学北京五中,并因为成绩好,担任了学习委员。但是在高考的时候,却因为政治审查不过关,剥夺了他上大学的资格。所以我父亲最大的愿望就是能够看到我上大学,可惜他没看到。

父亲因为品学兼优,毕业以后就留在北京五中任中学教师,文革爆发,因出身问题发配到了偏远郊区怀柔,做一个进修学校的老师,教那些给农村上课的乡办教师。我的母亲也因为出身不好被派往农村,他们就这样相识了。我母亲那时候就是一个教小学的乡办教师。

文革结束后父亲通过自学考入大学,后来进入中国戏剧学院戏曲文学系任教。他一生清贫,十分消瘦,常常穿一件洗得发白的中山装。我的母亲也回到北京,做了一名中学化学老师。母亲脾气不好,也很严厉,常因为一些琐事打我,父亲则常常护着我。但我并不惧怕母亲,反倒很敬畏我父亲。我妈妈说什么我都不听,我爸爸只要稍微严厉一点地跟我讲话,我就能听进去,虽然他不打我。记得小学五年级的时候,街边的游戏厅特别流行,我突然就迷恋上打游戏了,我偷拿家里的存款去打街机,结果被我母亲发现了,她仿佛感觉天都快塌了,甚至说要报警把我抓起来,更别提一顿暴揍了。但父亲却阻止她打我,跟我母亲说:“我相信我的儿子不会学坏,因为我们老张家没有这个基因,没出过坏人。”父亲的这份信任我铭记了一生,每当有什么诱惑要触犯到一些底线的时候,我总能想起父亲对我的信任,到现在都是如此。

我出生时父亲就得了糖尿病,后来合并尿毒症。在我16岁那年,高中一年级开学的第一天,父亲因一起医院造成的医疗事故(用错药物)而突然昏迷,没两天就去世了。那天放学,我骑着自行车去医院看父亲,要穿过中南海旁的府右街,那条街的树上黑压压地站满了乌鸦,发出一阵阵凄厉的叫声。到了医院,我本来兴冲冲地要告诉父亲高中第一天都发生了什么,但我只看见一条冰冷的白布单盖在父亲的身上,还盖着他的脸。我放声大哭,想用手扯掉那块布,却被医生和护士合力拦了下来。我大喊着:“我爸爸盖着这块布如何呼吸呢?”妈妈哭着说:“你爸他死了,没有呼吸了。”我终于嚎啕大哭,一边哭一边冲下楼。

父亲很重感情,他有一个好朋友是个正局级的领导。这个人有权力的时候,父亲从没求他办过任何事,父亲和我说尽量不要欠人家人情。但在父亲去世前两个月,他的这位朋友在政治斗争中失败了,失去了职位,然后他就给父亲打了好几个小时的电话诉衷肠。我记得那个时候父亲的脚肿得已经穿不进去鞋了,还专程打车去这个朋友家里看望他、安慰他。在父亲的葬礼上,这位领导同志也来了,但他在葬礼上却谈笑风生,跟那些好久都没见的朋友商议着未来的合作。我对此印象很深,那时候我还小,特别接受不了这件事,就冷冷地看着这个人。父亲的朋友们都对我说,小光你长大了,你要照顾好你的母亲。我却多希望有个人能抱抱我,安慰我一下。但没有人,他们都说,你该懂事了。在他们看来,一个16岁的孩子在父亲死后应该马上变懂事。我的母亲在我看来是个女强人,她每年都是单位的先进工作者,是优秀教师。我妈妈很严厉,不苟言笑,她好像从来没掉过眼泪,也从来没有抚摸过我,急了就把我打一顿。但那天她一直在哭,好像突然就垮掉了,我才知道我妈也是个女人,如此脆弱。我父亲的那位大领导朋友在看到父亲的遗体时,终于按捺不住悲伤,失声痛哭,他哭得比谁都伤心,但已经连续哭了一周的我,看到他的样子却突然想笑,我却不得不忍住,不能笑。如今我早已经懂得,葬礼不过是成年人的社交场合,我也早就不怪他了。

母亲想跟医院打官司,我思量再三,劝阻母亲不要打这个官司,她的精神已经要垮掉了。而且在中国的医疗体制下,这个官司不可能赢,即使赢了,父亲人也回不来了。就像那些叔叔阿姨所期望的,我一夜之间就懂事了,变成熟了。此后的十年,亲戚朋友大多都躲着我们孤儿寡母,他们怕我们借钱,我也看尽了世态炎凉。

2017年我在耶路撒冷受洗后,第一次听牧师证道。那是一位日本牧师,叫彼得冢平,他的相貌有点像我父亲,他证道的主题叫“命定”,他说,我们每个人都有命定,就是上帝给我们每个基督徒特别的异象和使命。我们这一生也许经历生离死别,艰难痛苦,但只要我们按照上帝给我们的命令去完成使命,有天我们来到天国,耶稣会像慈爱的父亲一样抚摸着我们的头说:“孩子,我知道你辛苦了,我爱你!”那一刻,我仿佛看到彼得牧师变成了父亲的模样,我满眼泪水,我又找到了父亲,那是永恒的天父,祂给予我的是永远不会消失的爱。

二、如何胜过苦难

1.信徒与神有相爱的关系

虽然前面我一直没有分享《圣经》经文,但上述所讲的一切都在诠释《约翰一书》5章4到5节的经文:“因为凡从神生的,就胜过世界;使我们胜了世界的,就是我们的信心。胜过世界的是谁呢?不是那信耶稣是神儿子的吗?”

基督教不仅讲因果律,也讲生命律。我们所信的耶稣基督祂不简简单单地只是给我们讲“因为,所以”,祂还告诉我们所信的是一种爱的关系。我们之所能够胜过这个世界,是因为我们与祂有这份爱的关系:我们是从神生的,我们是天父的儿子。也许我们今生的苦难并不会消失,我们会失去我们所爱的人。但当我们通过主耶稣来到天父爱的怀抱,我们就胜过了苦难,甚至胜过了终极的苦难——死亡——走向永恒。

我特别喜爱荣格的一段话:“当爱支配一切时,权力就不存在了;当权力主宰一切时,爱就消失了。两者互为对方的影子。只有撇开对外物的追求,才能达到灵魂的所在。若他找不到灵魂,他将陷入空虚的恐惧,而这恐惧将挥舞长鞭,驱使他绝望盲目地追求空洞的世事。他将受无尽的渴求愚弄,在心灵之路上迷失自己,再也找不着灵魂。向外张望的人在做梦,向内审视的人才是清醒的。”

所以在我们的环境当中,看到更多的是权力在支配一切。在中国,很多父亲和孩子没有那层爱的关系,因为儒家讲究的是“君君臣臣父父子子”,父与子之间首先是一种权力关系,儿子要服从父亲,而服从是一种“权力关系”,但不是“爱的关系”。所以,当权力主导了父子关系的时候,就像朱自清和他父亲的关系一样,爱就消失了,但是当爱开始恢复的时候,权力就消失了,这是一对矛盾体。同样,当我们不断地对外渴求,去追求物质享受的时候,我们的灵魂变得空虚。当我们在向外张望的时候,我们其实是在做梦,只有我们审视自己,我们到底是谁的时候,我们才是清醒的。

我曾随赵晓老师的善商团队去台湾考察,赵晓老师请台大中文系的张文亮老师给我们讲课。张文亮是台湾大学的学生们投票选出来的最受欢迎的老师,他也被称作“河马教授”,那是他自己给自己起的绰号。张文亮老师写过一本特别著名的书——《兄弟之爱撼山河》,书中讲的是威廉·威尔伯福斯和“克拉朋联盟”如何废奴的故事。上课之前,张文亮老师说,河马是一种奇特的动物,它在水中生活,却用肺呼吸,它常常深吸一口气,在水下要忍耐很久很久,再浮出水面,浮出来的时候,会有一声深深的叹息,那是上帝的叹息,是让我们忍耐。

张文亮老师曾有一对可爱的双胞胎,却因一场意外事故,两个孩子都死了。他的太太是基督徒,他那时却不信上帝。他承受丧子之痛后,常常彻夜失眠,只能笔耕不辍地写作,但还是常常想结束自己的生命。他自杀过好几次,直到在太太的影响下信了基督。我问他写作的意义是什么?是写给读者的吗?他说他不是写给读者的,而是写给他在天国的两个孩子的。他是写给上帝的,就像河马的那声叹息。

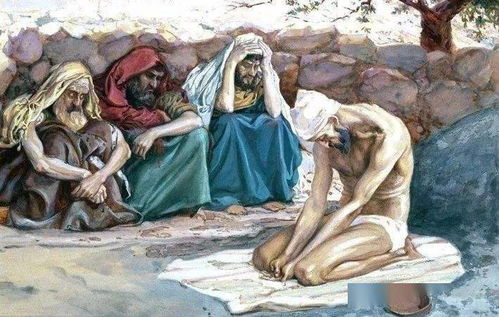

《约伯记》常常被称作苦难神学的代表作,但如果你只看到了约伯对苦难的忍耐,那还只是读懂了《约伯记》的表面。其实约伯并不惧怕苦难,他承受了各种天灾人祸,但真正让他感到痛苦的是他失去了与神同在的关联。他原本与他的三个朋友一样,相信这个世界是由上帝的因果律主导的,即敬虔的人得祝福,悖逆的人受咒诅。这个因果律当然存在,《申命记》里讲的就是因果律主宰着历史。但是,敬虔的约伯却受到了咒诅,他不知道这是什么原因,因为他原本认为这个世界就是按照上帝的因果律来运行的。

《约伯记》虽然通篇都在谈论“为什么义人会受苦”,但主题却不是苦难神学,因为神并没有直接解释苦难;虽然通篇都涉及报应的原则,但却不是寻求一个合理的“神义论 ”,因为神始终都没向约伯透露天上的事。如果本书的目的只是为了解释义人受苦,建立一个属灵争战、胜过苦难和信心忍耐的榜样,(《雅各书》5章11节:“那先前忍耐的人,我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐,也知道主给他的结局,明显主是满心怜悯,大有慈悲。”)前两章就足够了,最多再加最后一章的大团圆。但是,神却让约伯在黑暗之中经历了漫长的痛苦摸索,把忍耐的约伯变成了焦躁的约伯,被朋友“言语攻击”,(《约伯记》 16章4节:“我也能说你们那样的话;你们若处在我的境遇,我也会联络言语攻击你们,又能向你们摇头。” )被反复破碎对付,抽丝剥茧地剥开他真实的属灵光景,直到他接受神的拆毁和破碎,承认“我厌恶自己”(《约伯记》 42章6 节:“因此我厌恶自己(或译:我的言语),在尘土和炉灰中懊悔。”),最后才能进入“主给他的结局”:“ 此后,约伯又活了一百四十年,得见他的儿孙,直到四代。这样,约伯年纪老迈,日子满足而死。”(《约伯记 》42:16—17 )

其实,上帝恰恰是想通过这段跳出因果律的苦难经验,告诉约伯神的法则超越了因果律,超越因果律的就是生命律,“因为赐生命圣灵的律,在基督耶稣里释放了我,使我脱离罪和死的律了。”(《罗马书》8:2)

在报应律之上,还有恩典律:“他没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们。”(《诗篇》103:10)

我曾常常因为自己的罪性而陷入深深的自责与痛苦中,但赵晓老师常对我说:“映光,我们的罪再大,主耶稣的恩典也大过我们的罪。”是的,当约伯得以见到神的时候,当他再次与神同在的时候,他说:“我从前风闻有你,现在亲眼看见你。”(《约伯记》42:5)风闻有祂时候,是指知道神的律法和秩序的时候;看见祂的时候,就是建立了与神真正的关系即爱的关系的时候。所以,没有什么能让我们与神的爱隔绝,而神的爱超越了一切苦难,超越了一切死亡。约伯胜利了,不是因为他重新得到了神加倍的祝福,那只是一个结果,他在呼求神的时候就已经得胜了。约伯战胜了撒旦的诡计,他证明了他对神的爱不是功利的。正如《路加福音》10章19节所讲:“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子,又胜过仇敌一切的能力,断没有什么能害你们。”我们要有这份信心,因为我们与神有着相爱的关系。

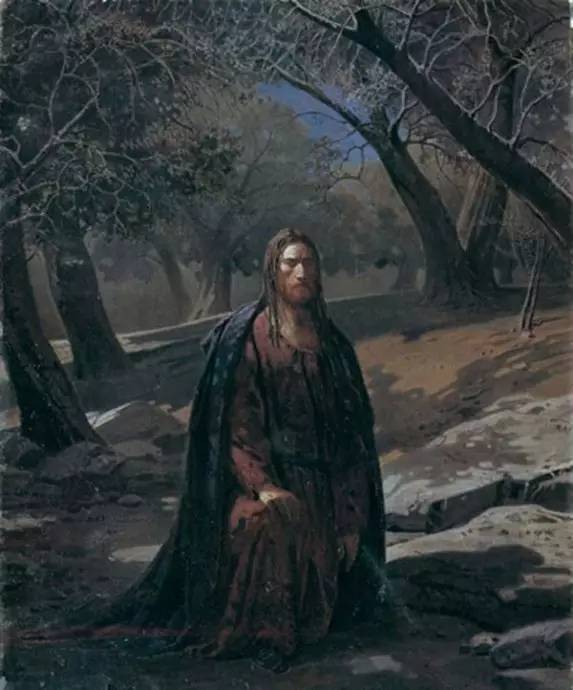

2.耶稣已经胜了世界

耶稣在上十字架前,在客西马尼园对他的门徒说:“看哪,时候将到,且是已经到了,你们要分散,各归自己的地方去,留下我独自一人;其实我不是独自一人,因为有父与我同在。我将这些事告诉你们,是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难,但你们可以放心,我已经胜了世界。”(《约翰福音》16:32—33)

耶稣在上十字架之前遣散了他的门徒们,让他们回到自己原来的地方去。耶稣在上十字架前变成了真正孤独的人,在客西马尼园孤独地祷告,但是祂却告诉门徒们,我不孤独,因为有天父与我同在。这是耶稣大得安慰的一件事。同时祂也预言了祂的门徒在世上将要遭遇的苦难。我们知道,12门徒里只有约翰是善终的——活了90多岁,最后死在了证道的讲台上。其他的11个门徒全都是被处死的,其中彼得是倒钉十字架,因为彼得说他不配与主耶稣同样钉十字架,要倒钉十字架;保罗则是被斩首的。世上有苦难,这也是主耶稣的一个预言,但是祂却说“我已经胜了世界”“你们在我里面有平安”。所以,彼得倒钉十字架的时候,他心中却有了平安,而不像在主耶稣上十字架前三次不认主的时候那样胆怯了。什么是胜过?不是说神不让我们经历苦难,而是说我们不再看重那苦难,我们的心中有了平安。

在遣散门徒以后,主耶稣独自进行了三次祷告:

第一次祷告,祂恳求父亲让这杯苦难离开自己,但是,父亲没有回应。耶稣祈求那杯苦难离开自己,并非惧怕那即将到来的酷刑,而是因为祂知道,祂要承受全人类的罪,而是因这深深的罪孽暂时与天父隔绝。就像约伯惧怕神离弃他一样,与神的隔绝胜过一切苦难的总和。

在第二次祷告中,耶稣表示若那是天父的旨意就顺服旨意,即使那意味着祂的受难,因为那将成就最后的救赎。

第三次,耶稣的祷告与前两次相同,但语气更加坚定,耶稣的这些祷告展现了祂对神旨的忠诚与顺服。

3.耶稣为信祂的人祷告

在我们有软弱的时候,看看《约翰福音》17章耶稣为信祂的人的祷告:

“我在地上已经荣耀你,你所托付我的事,我已成全了。父啊,现在求你使我同你享荣耀,就是未有世界以先我同你所有的荣耀。”(《约翰福音》17:4—5)未有世界之先,就命定了我们的得胜,我们还惧怕什么?

“你从世上赐给我的人,我已将你的名显明与他们。”(《约翰福音》17:6)“他们”指的是耶稣的门徒,也是指我们这些基督徒。

“他们本是你的,你将他们赐给我,他们也遵守了你的道。”(《约翰福音》17:6)“本是你的”意指在生命册中早就有了我们的名字,所以我们要遵守这个道。

“如今他们知道,凡你所赐给我的,都是从你那里来的。”(《约翰福音》17:7)以前不知道,但门徒在主耶稣上十字架、从死里复活以后就都知道了。

“因为你所赐给我的道,我已经赐给他们,他们也领受了,又确实知道,我是从你出来的,并且信你差了我来。”(《约翰福音》17:8)我们信耶稣,信的不是偶像、不是那个十字架、不是空虚的东西,我们信的是耶稣的真理、真道。

“我为他们祈求,不为世人祈求,却为你所赐给我的人祈求,因他们本是你的。凡是我的都是你的,你的也是我的,并且我因他们得了荣耀。”(《约翰福音》17:9—10)耶稣是为门徒祈求,也是为我们祈求。当我们胜过苦难的时候,神也得了荣耀。所以,当约伯战胜苦难、胜过苦难的时候,神就因此得了荣耀。在悖逆的时代,在至暗的时刻,神并不需要我们去做什么伟大的事业,我们只需要胜过眼前的苦难,神就得了荣耀。

“从今以后,我不在世上,他们却在世上;我往你那里去。圣父啊,求你因你所赐给我的名保守他们,叫他们合而为一,像我们一样。”(《约翰福音》17:11)所以即使在苦难当中,教会应该怎样?那就是合一。

“我与他们同在的时候,因你所赐给我的名保守了他们,我也护卫了他们;其中除了那灭亡之子,没有一个灭亡的,好叫经上的话得应验。”(《约翰福音》17:12)我们真正的敌人是谁?不是某个人,而是灭亡之子——撒旦。在约伯苦难的背后,就是诡计多端的说谎之人——撒旦。

“现在我往你那里去,我还在世上说这话,是叫他们心里充满我的喜乐。”(《约翰福音》17:13)耶稣马上要上十字架遭遇酷刑了,祂也看到了门徒未来所要经受的苦难。但是为什么我们还能充满喜乐呢?

“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们,因为他们不属世界,正如我不属世界一样。”(《约翰福音》17:14)我们在世界上遭遇挫折、阻碍、不公义的事情,都很正常,因为我们不属于这个世界,我们所行的耶稣的道跟这个世界的规则是相悖的,所以世界会恨我们。

“我不求你叫他们离开世界,只求你保守他们脱离那恶者(或译:‘脱离罪恶’)。”(《约翰福音》17:15)我们离开这个世界就好吗?不是,耶稣不是让我们离开这个世界,但保守我们脱离恶者的手,更重要的是不做那恶者的门徒,而是做耶稣的门徒。

“他们不属世界,正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣,你的道就是真理。”(《约翰福音》17:16—17)所以,我们的武器是什么呢?是真理,是讲出真理和真道,刚强壮胆。

“你怎样差我到世上,我也照样差他们到世上。”(《约翰福音》17:18)我们是被主耶稣差派到这个世上的,所以我们在这个世界上经历苦难是正常的。我们被差派到世上是有使命的,我们要宣传真理、真道,而宣传真理、真道必然跟这个世界的规则相冲突。世界充满了谎言,在谎言的国度里面只要讲真话就要被人恨,讲真话就要被迫害,除非闭口不言。但是,我们是被差到这个世上的,我们怎么可能不践行真理?

“我为他们的缘故,自己分别为圣,叫他们也因真理成圣。”(《约翰福音》17:19)当我们去讲真话的时候,当我们坚定地跟随着真理真道的时候,那就是成圣的道。

三、结语

弟兄姊妹们,无论我们遭遇到什么困厄,我们都可以默想主耶稣为我们所做的祷告,就如同彼得等使徒也曾有软弱,但最终却在耶稣的真理、真道中成圣。我们始终记得:“我不求你叫他们离开世界,只求你保守他们脱离那恶者(或译:脱离罪恶)。他们不属世界,正如我不属世界一样。”(《约翰福音》17:15—16)我们承受一切苦难所得的荣耀,都是为了荣耀上帝,就像约伯在他的苦难中荣耀了上帝一样,所以苦难是有意义的。

如今的父亲节,我依然缅怀着我离世的慈爱的父亲,我仍然想念他,但我也早已胜过了那份铭刻在我心中的苦难,因为我了解了苦难的意义。我拥有了永恒的慈爱的天父。我知道,苦难只是化了妆的祝福,一切都有神的美意。让我们胜过这个世界,胜过我们所面临的苦难。正如主耶稣所说:“现在我往你那里去,我还在世上说这话,是叫你们心里充满我的喜乐。”(《约翰福音》17:13)