映光:神的沉默

作者:映光

证道经文:

《希伯来书》13章3节:你们要记念被捆绑的人,好像与他们同受捆绑,也要记念遭苦害的人,想到自己也在肉身之内。

《希伯来书》13章6节:所以我们可以放胆说:“主是帮助我的,我必不惧怕,人能把我怎么样呢?”

电影简介:《沉默》

这是一部极其深刻的电影——《沉默》,17世纪中叶,日本德川幕府时期,基督徒遭受惨绝人寰的迫害,数以万计人被杀,为了逼迫他们弃教,神父们被绑在木头上被施以酷刑。在遥远的葡萄牙,两位年轻的耶稣会神父——罗德里格斯和加尔佩,得知一个难以置信的消息:他们的导师著名的传教士费雷拉神父已经弃教,甚至还在日本娶妻生子。两位年轻的神父为了澄清真相,并找到费雷拉神父,毅然决然前往日本。他们在澳门找到向导吉次郎,吉次郎是一个反复无常的弃教徒,多次为了保命而踩绘弃教,为了钱出卖同伴和神父,但内心深处又饱受良心的煎熬,渴望得到赦免。

在吉次郎的引领下,罗德里格斯和加尔佩秘密抵达日本,登陆后,他们接触到了隐藏在深山老林中的日本基督徒群体,这些信徒们过着极度贫困的生活,对信仰却无比虔诚坚韧。他们视两位神父为神圣的存在,冒着生命危险来聆听弥撒、领受圣餐、告解。罗德里格斯和加尔佩被这些信徒感动,为他们主持圣事。然而,幕府官员对基督徒的搜捕日益严密,为了保护神父,这些淳朴的信徒们要么弃教,要么被处死。神父们亲眼目睹这些惨状,每一次牺牲都像一把刀子深深地刺入他们的心中,他们开始质疑上帝为何对此保持沉默。

在一次搜捕行动中,罗德里格斯和加尔佩被迫分开,在刑场上,加尔佩眼睁睁地看着信徒们一个个被推入大海,他选择跳入大海,最终溺水殉道。罗德里格斯则被吉次郎出卖而遭捕,他被带到长崎,在这里他面对的是老谋深算的幕府审判官井上。井上深谙人性和心理战术,他并不直接对罗德里格斯施以肉体上的酷刑,相反他采用一种更具毁灭性的精神折磨,他当着罗德里格斯的面,残忍折磨那些他曾牧养的信徒,逼迫罗德里格斯弃教来换取这些无辜信徒的生命。罗德里格斯内心痛苦至极,他向上帝祈祷,却只感受到无尽的沉默,他开始怀疑上帝的旨意究竟是让他坚持信仰,还是为了他人的生命而放弃形式上的信仰。

在被关押期间,罗德里格斯终于见到了他苦苦寻找的费雷拉神父,然而费雷拉的出现反而给他带来更大的精神冲击,费雷拉确实已经弃教融入日本社会。他向罗德里格斯坦言自己在遭受了难以想象的折磨后,为了终止信徒们的痛苦,最终选择了踩绘,他认为日本这片土地是“泥沼”,基督教的种子无法在这里生根发芽,这里的文化与基督教义格格不入,而传教只是给日本信徒带来了无尽的苦难。这使得罗德里格斯的信念开始动摇。

影片的高潮和转折点发生在罗德里格斯最终的抉择。井上将他带到刑场,五位基督徒正在遭受穴吊酷刑。井上明确告诉罗德里格斯,如果他选择踩绘弃教,这些信徒就能免于受难。在信徒们痛苦的哀嚎声中,罗德里格斯内心挣扎万分,就在他几乎要崩溃时,仿佛听到了来自耶稣的声音:“来吧!没关系,来踩我吧!我理解你的痛苦,我来到世上就是为了分担世人的痛苦,我为了分担你们的痛苦才背负了十字架。”最终罗德里格斯流着泪,将脚踏上了那块刻有耶稣图像的踏绘,此时远处传来三声鸡叫的声音。

此后罗德里格斯一直生活在日本,协助幕府查禁基督教,甚至被要求每年去佛寺上香,人们说他再也没有承认过上帝。多年后,罗德里格斯年迈去世,火化前妻子偷偷地将一个粗糙的十字架放进他手中,这个非常隐秘的细节给观众留下深刻的思考。

《沉默》改编自日本作家远藤周作的同名小说,由电影大师马丁·斯科塞斯执导,汇集众多实力派演员,是一部不容错过的好电影。

马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)1942年11月17日出生于美国纽约,意大利裔美国导演、编剧、制片人、演员。1976年,《出租车司机》横空出世,拿下了戛纳金棕榈。2002年,执导了黑帮电影《纽约黑帮》,凭借该片获得了第60届美国电影电视金球奖,电影类最佳导演奖。2006年,执导了犯罪惊悚片《无间行者》,凭借该片获得了第79届奥斯卡金像奖最佳导演奖。所以算是一个享誉世界的大导演。

如果马丁·斯科塞斯没有成为一名电影导演,他现在会是什么人?答案是传教士。

少年时期,马丁就立下了成为一名传教士的志向,那时的他对宗教极其痴迷,并且坚定不移地认为,成为一名传教士是他实现“自救”,将自己从沉重的负罪感中解救出来的最佳途径。马丁·斯科塞斯成为一位神职人员的志向并非出于对教旨的弘扬,而是来自于自身——一种成为圣徒的愿望。

但马丁·斯科塞斯实现这一志向的过程并不顺利。13岁的时候,马丁·斯科塞斯进入了大教堂中学,是一所初级职业学校,但那时的他更关心两件事:泡妞和摇滚乐。这两件事严重影响了学习,他也几乎从来没有准时参加过一场弥撒,最终,他因为成绩太差被学校退学。

到1960年,马丁·斯科塞斯18岁的时候,他成为一名传教士的希望几乎破灭。因为,他所在的国家意大利是天主教国家,必须神学院毕业才能成为神父。这个时候,他对于电影的热情还没有高过宗教,但是,电影成为了他实现“自救”的新途径,拍电影,就是马丁·斯科塞斯的传教。所以他会在后来的名作《穷街陋巷》中说:“你不是在教堂里赎你的罪,你是在街头、在家里,赎你的罪”。

但马丁·斯科塞斯基于宗教题材的创作却饱受争议,他的著名电影《基督最后的诱惑》,因为把耶稣刻画成了一个有血有肉、也有软弱、也有被诱惑的人,而受到天主教会的激烈批评。

马丁·斯科塞斯说,《沉默》是《基督最后的诱惑》的另一面,但它比后者更加深刻,他更是将拍摄《沉默》视为一次“朝圣”,是身为基督徒兼电影创作者的他,必须去做的一件事。《沉默》在2017年上映,可能是圣徒马丁·斯科塞斯在电影银幕上最重要的一次传教。

灵魂拷问:上帝为何沉默?

《沉默》这部电影,在教会中,向来有很大争议,也的确为我们揭示了一个有关信仰的很深刻的问题:我们遇到相似的处境时,是否该殉道?主人公算不算背教?他有没有抛弃他的信仰?上帝是否真的会抛弃某片土地吗?恩典的光永远也无法照进某个邪恶的地方吗?面对如此的不公义、面对教会和信仰的逼迫,上帝为何会沉默?

对于罗德里格斯神父的背教,对于他被迫用脚踩踏了耶稣像,对于他最终是否还坚守信仰,还是背叛了信仰,看过这部电影的弟兄姊妹向来有大的争议。这个解说下方就有一个点赞非常高的评论,应该是来自基督徒,他说:“电影虽然催泪,但却是错的,书上教导我们要口里承认、心里相信(绝不能有任何形式的宣布不信)。为持守信仰而丢弃性命可以得胜的,是被神所记念的。”这个评论代表了很多基督徒的看见,而我并不完全赞同这个观点。我们先不讨论这个观点的是非对错问题,我们先讨论这部电影所提出来的一个尖锐的主题:面对如此的不公义,面对教会和信仰的逼迫,上帝为何会沉默?如果上帝能够伸出祂恩慈的手,哪怕让罗德里格斯神父看到一点点希望,结局是否会有不同?

其实,这个问题,一位名叫杨腓力的牧师也思考过,他在《无语问上帝》中讲了一个故事:“他的一位学神学的朋友,在从神学院毕业后背教了。因为,他不理解,假如上帝真的存在、上帝真的掌权,那么这世界为何还有这么多的不公义?为何有权有势的都是些恶人?为何地震、海啸、空难、战乱的时候,会有如此多无辜的孩子死去?于是他发了灵魂拷问:上帝啊,你在哪里?上帝啊,你是公义的吗?你为何缄默?为何隐匿?”

美国曾对不信上帝的人群做过一个调研:到底是什么原因造成你不信上帝?排在前两名的原因是:第一,上帝为何沉默?为何似乎对不公义的事情无所作为?如果上帝真的存在,这个世界为什么是这样的?第二,基督徒的假冒伪善。

《圣经》:上帝的沉默

回到《圣经》,我们会发现:上帝其实在过去几千年历史中,大多数时候都是沉默的。所以上帝的沉默不仅体现在我们现实的感受中,在《圣经》中我们也能看到上帝的沉默。

1.宏观

(1)《创世记》与《出埃及记》之间,上帝沉默了400年

从雅各一家客居埃及投奔约瑟躲避饥荒,到摩西带领以色列人出埃及,也就是从《创世记》到《出埃及记》之间,上帝沉默了400年。经过4个世纪,上帝也让雅各一家从几十口人,发展成为拥有200多万人口的民族,耶和华对亚伯拉罕应许之地的约定也等待了400年。

耶和华说,要等迦南这片土地被邪恶遍满,才会让以色列人回到迦南,并铲除这些邪恶的外邦人。有初信的弟兄姊妹查经的时候,读到《约书亚记》总有类似的疑问:《旧约》的上帝怎么如此残忍啊?约书亚带领以色列人进入迦南地,攻城掠地,上帝还让以色列人屠城、不许留活口,这不是违背了如今的《联合国公约》吗?但我们却忽视了上帝那沉默的400年,祂在等待迦南这片土地的回转,但凡有一个义人,祂也不会降下毁灭的惩罚。但400年过去了,他们却仍旧把自己的儿女献祭给邪恶的摩洛,他们越来越邪淫,死不悔改。

《约拿书》中记载:上帝差遣约拿到尼尼微城劝亚述人悔改,只要悔改上帝就不降下大灾。约拿不想去劝敌人悔改,就逃跑了,上帝让他往西走,他就往东走,最后被大鱼吞到肚里三天三夜,但最终约拿还是得完成上帝的使命,尼尼微城的人认罪悔改,上帝就没有降灾祸给他们,可见上帝对外邦人有很仁慈的一面。所以,我们想要了解上帝的计划,就要整全地看《圣经》,不要断章取义。很多人往往没有看到那些人的罪恶,只是用白左、“圣母婊”的思维去看待战争,就好像看到现在加沙所发生的一切,他们不讲哈马斯恐怖分子当时是怎么杀害无辜的以色列学生的,只讲现在加沙的儿童多么的可怜。

(2)《新约》与《旧约》之间,上帝也沉默了400年

同样在《新约》与《旧约》之间,神也沉默了400年。在这之前神默许以色列建立了自己的王国。尽管祂让撒母耳告诫以色列人,立王你们就没有自由了,王会奴役你们,向你们征兵、征税。但是以色列人说,我们就想立个君王。为什么想立个君王?上帝说,百姓想要立王,就是想要背弃我。神与大卫立约,让他的后裔做永恒的君王,也告诫大卫:若悖逆神的律法,你的后代必然遭到惩罚。但从大卫的儿子所罗门到末代君王西底家屡屡悖逆神,神差遣先知们来劝诫百姓和君王,但他们依然悖逆,直至北国以色列和南国犹大分别被亚述帝国和巴比伦帝国所灭。耶和华却并未背弃自己的应许,仍许诺被掳的以色列余民回到耶路撒冷,重建圣殿,重建城墙。但刚刚归正的以色列人,又慢慢地陷入律法主义、假冒敬虔的渊薮,所以,主耶稣说“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了”(《马太福音》23:13、15、23、25、27、29)。

以色列从摩西带领他们出埃及、走旷野、进入应许之地,到巴比伦之囚,再到被掳归回,经历了先知、君王和祭司这三类不同的属灵领袖带领的时代,共历时1500年。(《圣经》中有三个职分是最重要的,即先知、祭司、君王,《圣经》就是围绕这三个职分写的。)以色列在这三个时代里,经历了三个500年:先知带领的500年、君王带领的500年以及祭司带领的500年,但都一败涂地。最终,上帝沉默了,沉默了400年,直到集君王、祭祀、先知三个职分于一身的耶稣降临。

英国著名作家切斯特顿说:“旧约绝大部分的篇幅的中心思想,都可以用‘上帝的孤单寂寞’一语概之。因为上帝一再被祂的选民背弃。”

2.微观

《圣经》中上帝的沉默不仅表现在大历史中,也表现在个人史中。

(1)亚伯拉罕

亚伯拉罕是信心之父。喜爱讲恩典的教会特别爱讲神对亚伯拉罕的应许,但亚伯拉罕的一生如何呢?这位信心之父却是第一个体验对上帝失望的人。他经验过神迹——天使拜访、梦中异象,但紧跟着就是上帝长久的沉默。

上帝说:“去那块我要你得的地。”结果他离开有暖炉的哈兰——一个在那时像北京一样的大城市,跑到像新疆喀什一样贫瘠的迦南地,遇到饥荒,不得不跑到埃及。上帝说:“……论子孙,我必叫你的子孙多起来,如同天上的星,海边的沙。”

(《创世记》 22:17 )结果他等到八十五岁,才从使女那里得一子。九十九岁时,他和已经九十岁的撒拉还把上帝的这个应许当成了笑话,觉得怎么可能呢?撒拉都绝经了还能生孩子吗?

上帝对亚伯拉罕的应许,直到第三代——雅各,才显现出来:雅各有12个孩子。

(2)约瑟

再看约瑟,他为哥哥们解梦,却被丢在坑里,被亲哥哥们卖到埃及为奴。他拒绝情欲的试探,却反被诬告,含冤入狱。他在监狱中受苦的时候,是不是也会像我一样问上帝:“祢在哪里,这公平吗?”

(3)摩西

我一直认为,最委屈的人是摩西。我很喜爱一部好莱坞老电影《十诫》,曾在1957年获奥斯卡奖。电影中的摩西,被塑造得更有血肉。四十岁前,摩西是个王子,英俊潇洒,深得法老喜爱,是继承王位的不二人选。当他发现自己真实的身份时,内心很挣扎。一心想嫁给他的公主对他说,你可以继续隐藏身份啊,等你当了法老,你就有权力了,可以更好地对待你的同胞。但摩西拒绝了,凭血气,一怒之下,杀了欺压犹太人的官吏。他不得不逃亡,在旷野放牧,漂泊了四十年,娶了个外邦妻子,老无所依。他80岁蒙上帝呼召,艰难地带领以色列人越红海,出埃及,再次走旷野,却被自己最亲密的伙伴背叛,至死未进应许之地。最让我难以忍受的是,他死后,狡诈的撒旦,还要跟天使长争夺摩西的尸体,想要剥夺他上天国的权力,因为摩西犯了十诫中的好几诫。

(4)大卫和所罗门

大卫和所罗门王是上帝特别喜爱、特别祝福的人,也是《圣经》中少数蒙上帝喜悦,又享受到了荣华富贵、妻妾成群的君王。但大卫王在作王前,被扫罗追杀了十年,无处藏身。所罗门在《传道书》中,感叹人生是虚空的虚空,捕风的捕风。而且,在他们走向人生巅峰的时候,都做了上帝所不喜悦的事。以色列从所罗门开始,盛极而衰。王尔德说:“在这个世界上有两种悲剧,一种是得不到我想要的,另一种是得到了我所要的。”

《无语问上帝》一书说:“神迹奇事只是历史上的一点影像而已,并没有对以色列民带来长远的影响。复兴并没有像野火般蔓延开来,一瞬间的风光之后,以色列人又回归到背叛上帝的光景中。”

(5)旧约时代先知们

先知时代,那些被神差遣们的先知们的命运如何呢?但以理被丢进了狮子坑;约拿被鲸鱼(希伯来文意思是海中怪兽利维坦,象征撒但的灵)活吞了;耶利米整日以泪洗面,在埃及被杀;以赛亚被残忍地塞进中空的树洞锯成了两半。所以,《希伯来书》11章36至38节说:“又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼,被石头打死,被锯锯死,受试探,被刀杀,披着绵羊、山羊的皮各处奔跑,受穷乏、患难、苦害,在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定,本是世界不配有的人。”这就是在说《旧约》的先知们,当他们殉道的时候,上帝也在沉默。《沉默》中日本的那些基督徒不就是这样的一群人吗?

(6)新约时代的使徒

再让我们来到新约时代,看看使徒们的命运:

司提反是第一个殉道的使徒,他被那群愚民用石头砸死了。(众人看到司提反被砸死欢呼雀跃,保罗当时还是个孩子也喜悦司提反被害。中国的历史上,袁崇焕被凌迟处死的时候,百姓们都欢呼雀跃,分食他的肉;岳飞被杀的时候很多人也是欢呼雀跃。)十二使徒中,彼得走遍了本都、加拉太、加帕多家、庇推尼及亚西亚,传福音给四散的犹太人,最后回到罗马,倒钉十字架而死;安德烈被以X型钉十字架,他和彼得都认为自己不配和主耶稣同样钉十字架;大雅各和马太都被刀所杀;小雅各则被石头砸死;保罗被扭断脖子,斩首而死;初代使徒中,只有一生照顾马利亚(耶稣的母亲)的约翰,寿终正寝,但他也被流放到拔摩岛,在流放到拔摩岛上时,写下《启示录》,约翰在死之前多次强调信徒要彼此相爱。

(7)耶稣

使徒们的殉道其实是在效法耶稣,耶稣在上十字架前,独自在客西马尼园祷告,耶稣在祷告中表现出极度的痛苦,汗如血滴(《路加福音》22:44),三次祈求天父“撤去苦杯”,但神却用沉默来回应祂。最终祂顺服神的旨意:“不要照我的意思,只要照你的意思”(《马太福音》26:39)。在神的沉默中,耶稣被钉在十字架上。罗马士兵嘲讽祂:“你不是弥赛亚吗?你的神在哪里?怎么不来救你?”但此时突然日月无光,天昏地暗,那道原本拦阻在至圣所与神的选民之间、横亘在上帝与罪人之间的幔子,裂开了。我们就此进入耶稣恩典的新约时代。

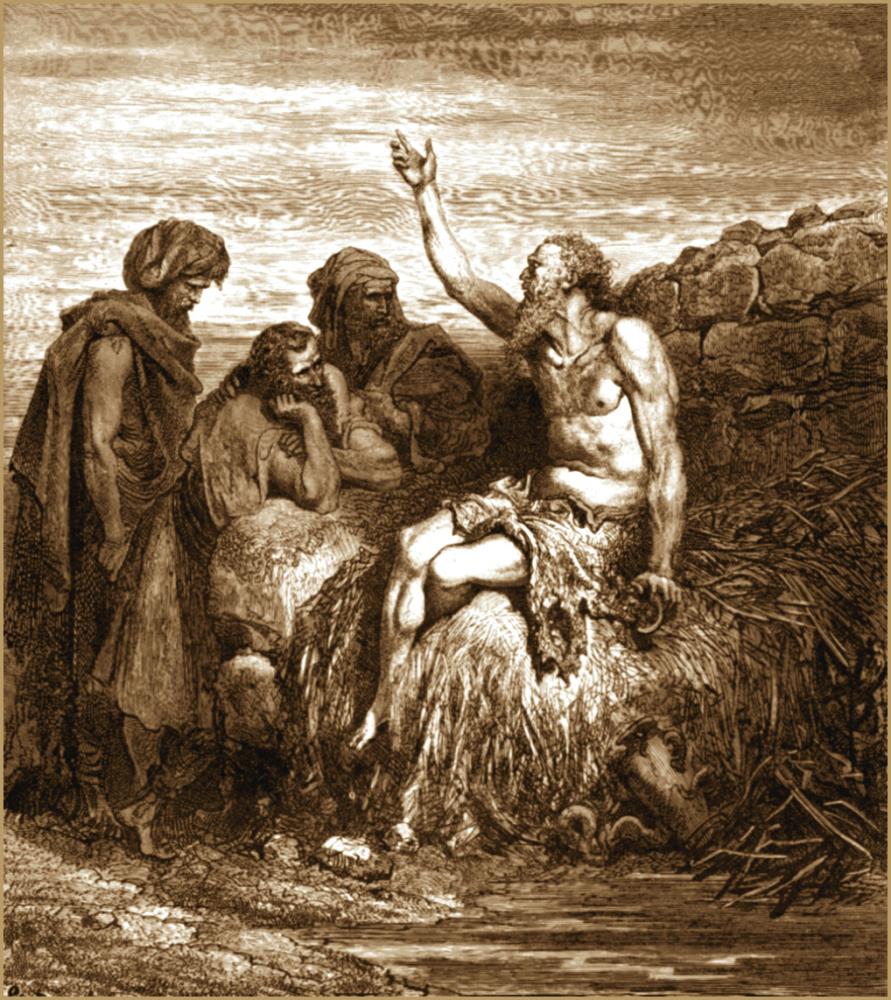

(8)约伯

要真正了解上帝沉默的意义,就要读《圣经》中最艰涩、最睿智,也被莎士比亚、雨果等历代文豪奉为“文学经典中的经典”的代表——《约伯记》,这也是《圣经》中我最喜爱的一卷书,故事很简单。

上帝夸赞约伯是个义人,是祂所喜悦的。撒旦反驳说,那是因为祢给了他那么多好处,而且时刻保护着他,祢若不给他好处,他就不会信祢了。于是上帝和撒旦打了个赌,可以夺去约伯的一切,唯独不能杀死他。撒旦怎么对待约伯呢?我的天!如果换作我,我宁愿早一点结束我的生命。约伯失去了7000头羊、3000头骆驼、5000只驴子等一切财产,还有无数的仆人;最惨的是,一阵狂风,他的七个儿子、三个女儿全部丧生;最后,约伯从头到脚长满毒疮;最残酷的是,约伯的妻子非但没有安慰和同情他,反而诅咒他说:“你仍然持守你的纯正吗?你弃掉神,死了吧!”(《约伯记》2:9)

这时,约伯最好的三个朋友来了,他们不是来安慰他的,而是来论断他的。他们有的说约伯一定犯了罪,要他忏悔;有的告诉约伯他是在接受试炼,要忍着点;有的让约伯别大声埋怨,不然怎么给上帝作见证呢;有的劝约伯说有人比他更惨,要他知道感恩。最后那个莫名其妙出现的年轻人以利户最可气,他让约伯别问上帝为什么不理他了,宇宙那么大,上帝要操心的事情多了,怎么会理他这个小人物呢?以利户认为在伟大的造物主面前,约伯的痛苦不算什么事,上帝不欠约伯一个解释。

约伯的朋友们的话特别精彩,特别有道理,是不是像极了我们身边很多特别属灵的朋友们?

约伯不仅没有得到安慰,他的信心也快崩溃了。他诅咒自己不如死在娘胎里。他质问上帝为何沉默不语?为何让他受苦?为何还不解救他?但是,他并未因此离弃上帝,他说:“他必杀我,我虽无指望,然而我在他面前还要辨明我所行的。”(《约伯记》13:15)他仍然坚信上帝,他诅咒自己,但从未诅咒上帝。他询问上帝在哪里,甚至,不是为了呼求上帝,救他脱离苦难,他只是想让上帝告诉他,他为何经受苦难,他只是想要一个清白。

最终,上帝终于向约伯显现了,祂责备他的朋友们都说错了,但却没给约伯一个答案。神本可以告诉约伯,他赢得了那个赌注,荣耀了神,但没有,祂没有正面回答约伯。上帝的回答很幽默,祂带约伯看祂所造的山羊、野驴、鸵鸟、飞鹰,像参观博物馆。祂又反问约伯:太阳怎么升起的?闪电怎么发生?我为啥要造河马?……你不懂就别问我怎么管理这个世界。约伯发现自己在奥秘无穷的世界面前什么也不懂,约伯服了,他不再诘问上帝,他说:“我所说的是我不明白的;这些事太奇妙是我不知道的。”(《约伯记》42:3)

哲学观:因果律与生命律

1.因果律与决定论

《约伯记》不仅仅是苦难神学,也不仅仅让我们拥有承受苦难的信心,《约伯记》揭示了一个更深刻的道理。前几天,有一位弟兄问了我一个问题:基督徒如何对待因果律?他说:“其实在我内心中是相信因果报应的,但有时还是觉得不完全对,却又不知道对与不对之间的界限。”我于是发给他一段关于《约伯记》的解经资料。我说《圣经》中当然有因果律,但与佛教不同。

善恶有报、因果有律,这是约伯和三位朋友对于人生苦难的基本观念。(约伯的三个朋友一直把约伯的苦难总结为因果报应。)人们观察到:万事万物有“果”是因为有“因”,有“因”就必然有“果”,而“果”又成为新的“因”。宇宙是一个巨大的因果链,并没有真正的随机性或不确定性,旧的状态产生新的状态,任何状态都是之前状态累积的结果,一切都在因果变化之中,没有什么永恒不变的事物。所以爱因斯坦、杨振宁这些大科学家都相信上帝,爱因斯坦就说:“这个世界最难以理解的地方是,它居然是可以理解的。”意思就是说世界是有因果规律的。

而为了解释道德责任,人们又把善恶报应加在因果关系之上,甚至用这个假设来循环论证“欲知前世因,今生受者是”(这是佛教的因果律)。因果关系是人类思考得最久的一个哲学问题,虽然因果律已经成为许多人判断公平、合理的依据,但生活经验又告诉我们,事情并没有这么简单。因此,释迦牟尼(主前6-5世纪)和亚里斯多德(主前384-322年)在两千多年前就开始探讨因果和报应,但一直到今天还在困扰着现代的哲学家和物理学家们。

比如:决定论(Determinism)认为,宇宙完全由因果律支配,一切“果”都由先前的“因”导致,根据现在的“因”也可以预测未来的“果”。决定论从18世纪起基本统治了科学界(如牛顿、爱因斯坦、拉普拉斯妖 Laplace’s demon理论),但是,人的道德责任却因此失去了意义。既然所有的因果关系都是确定的,该发生的总会发生,我们就不必称赞好人,也不必指责坏人,因为他们的决定和行动只是因为不可改变的“因”,自由意志只是一种幻觉。

现在基因科学发展起来以后,有一种观点认为:人的基因决定了人的一切、支配着人的行动,人做坏事是因为自己的基因决定,或者是因为肚子里的细菌决定,你饿了不是你饿了,是你的菌群饿了,等等。这其实是因果律决定论的延伸,只不过它加上了现在的一些基因科学,尹烨就经常讲这个道理。

为了解决这个难题,哲学家们有三种主要回应:

自由论(Metaphysical Libertarianism)认为,人有自由意志,并把人分为非物理和物理两个部分,非物理的部分被排除在自然的因果链之外,而物理的部分则与自然界保持一致。代表人物主要有:勒内·笛卡尔、乔治·贝克莱、伊曼努尔·康德、托马斯·里德、Robert Kane等。例如:笛卡尔(René Descartes,1596-1650年)的心物二元论(Mind-body dualism)认为,意识是自由的,但物质则遵循决定论。

相容论(Compatibilism)认为,人没有自由意志,但决定论与道德责任可以共存。代表人物主要有:大卫·休谟、托马斯·霍布斯、Harry Frankfurt、Peter Strawson等。例如:霍布斯(Thomas Hobbes,1588-1679年)把自由定义为“没有受到外界阻碍的状态”,因此,即使人的能力和意向受到因果律的限制,但只要他的决定没有受到外界的阻碍,仍然负有道德责任。

强决定论(Hard determinism)则认为,人没有自由意志,所以也没有道德责任;除非人可以自由选择,否则就不必为自己的行为负责。代表人物如Galen Strawson。

2.质疑因果律

休谟(David Hume,1711-1776年)对传统的因果律产生了质疑,这种质疑结束了理性主义时代,结束了由因果论、决定论决定一切的18世纪,所以休谟是一位划时代的哲学家。休谟认为人只能观察到某些事物总是彼此有联系,但并不能看透这些联系之后的原因。比如天上有乌云就是要下雨,这只是观察得出的联系,但如果天上有乌云十次有一次不下雨,那就说明“乌云”和“下雨”没有必然的因果关系。因此,人所认为的因果关系,只是人的“联想”,并不是真正的客观规律,因为有限的人永远都无法确定自己所获得的就是真理。而离开因果,谈何报应,人所猜想的报应律也需要被重新审视。

休谟不仅推翻了理性主义的哲学命题,而且推翻了道德律的命题。于是休谟之后产生了一个超级伟大的哲学家——康德,可以说康德一生都是在回应休谟的终极拷问。

康德(Immanuel Kant,1724-1804年)对休谟的回应是:在现象世界之外,存在着人类无法认识的“自在之物”(Thing-in-itself),它是现象世界的基础。

人的知识受到时空的限制,认识的只是现象世界,并不是“自在之物”本身。因此,我们可以谈论现象世界的因果关系,但因果律只适用于现象世界,并不涉及“自在之物”。康德认为,人类的科学探索可以把客观规律转化为知识,但这种知识只能被证伪,不能被证为正确。因为“自在之物”是不可认知的,人类可以建造通天之塔,但终点却永远都无法抵达。

康德有一句名言:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会越历久弥新:一个是我们头上浩瀚的星空,另一个就是我们心中的道德律。”仰望星空,宇宙如此奥妙,无穷无尽,看不到它的本质;拷问内心,人为何有良知?这也是无穷大的问题,按照弱肉强食、优胜劣汰的规律,人不该有良知,有良知的人和没有良知的人在一起,肯定竞争不过没有良知的人,但是为什么人会有良知?

传统的因果律认为有“因”才有“果”,过去决定现在、现在决定未来,时间之箭永远向前。也就是物质并没有自由意志,某一时刻的状态只能由先前的状态决定。

现代量子力学自由意志定理表明:如果实验者(人类)有自由选择测量方式的能力(即自由意志),那么基本粒子的行为也无法由其过去状态完全决定。在波粒二象性实验中,光的表现(波动性或粒子性)取决于测量方式:光既不是经典的波,也不是经典的粒子,而是具有波粒二象性的量子态,观测方式(波动性测量或粒子性测量)决定了其表现的行态。这颠覆了经典物理的决定论框架,推动量子力学时代的到来。也就是说如果人有自由意志,那么基本粒子也是自由的,反过来说如果基本粒子没有自由,那么人也就不存在自由意志。这一结论推动了非决定论的复兴,量子力学时代非决定论又重新成为主导。

现代量子力学的惠勒延迟选择实验发现:现在的测量可以决定光子在过去所走的路径。换句话说,现在的行为似乎可以改变历史,“果”可以没有“因”,“无”可以生“有”。这个事实提示我们,过去并没有过去,未来也不是还没存在,它们之间相互影响,我们必须从全新的时间跨度来思考因果关系。这个命题从物理学的角度我们难以理解,但《圣经》中有句话:“我是阿拉法,我是俄梅戛;我是首先的,我是末后的;我是初,我是终。”(《启示录》22:13)祂就是上帝,在上帝的维度里是没有时间维度的。施一公曾经有个演讲说时间是假的,时间是人造的概念。所以,从物理学的角度来讲没有时间存在,过去、未来、现在只是我们意识的一种反射;从上帝的视角来讲也没有时间。

3.生命律与“自有永有”

《约伯记》在三千多年前,就已经深刻地回答了哲学家和物理学家们百思不得其解的这些问题。神就是康德所说的“本质”,神就是那“自在之物”。

摩西看到燃烧的荆棘一直在燃烧,但没有成为灰烬,(正常情况下沙漠里的荆棘一燃烧就成灰烬了),觉得很奇怪,就前去查看,结果神就在荆棘当中向摩西显现。摩西就问:“你是谁?你叫什么名字?”神的回答是:“我是自有永有的。”(《出埃及记》3:14)这个回答太震撼了,“自有永有”就是神的属性。我们人是创造不出东西的,科学再怎么发达,人类只有发现没有创造,没有真正的从无到有的创造。人不可能把无机物变成有机物,不可能把无生命的变成有生命,不可能把没有的元素和物质变出来。但是神说“我是自有永有的,我不是被创造的,我是造物主。”造物主是“自有”的,是在宇宙之前就有的,“永有”是永恒的。我们敢说什么东西是永恒的吗?科学家一直想寻找“永动机”,牛顿、爱因斯坦都想找到永动机的公式,想找到能量不消耗的、能跳出熵定律的公式,那是不可能的。

“自有永有”的神不需要有“因”,反而是万物之“因”,所以祂超越时空,在一切因果关系之上。因果关系并不局限在时空之中,过去不会消失、未来早已预定,并将延续到永恒。人连受造之物都不可能完全认识,更不可能完全认识神。但这位“自在之物”是有位格的神,祂乐意向人启示自己;人只有认识神,得着神的生命,才能超越因果律,得着真正的自由。

因此,人的“生死祸福”在于自己在神面前的拣选(“我今日呼天唤地向你作见证;我将生死祸福陈明在你面前,所以你要拣选生命,使你和你的后裔都得存活。”《申命记》30:19),但因果报应并不是解释一切苦难的简单公式。先知耶利米虽然说:“各人必因自己的罪死亡”(《耶利米书》31:30),但也与神争辩:“恶人的道路为何亨通呢?大行诡诈的为何得安逸呢?”(《耶利米书》12:1)使徒保罗虽然说:“人种的是什么,收的也是什么。”(《加拉太书》6:7)但使徒彼得也告诉我们:“基督也曾一次为罪受苦,就是义的代替不义的。”(《彼得前书》3:18)

神赏善罚恶的原则并不局限于今生有限的时间尺度,我们要从永恒的角度,才能看到“我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极重无比、永远的荣耀。”(《哥林多后书》4:17)我们现在的苦难是短暂的,我们的人生不过就是客旅。如果真能认识到这个规律,我们就能跳出我们的小格局,因为人这一生都差不多:无论富贵贫穷、无论生在什么家庭、无论生在美国还是中国,都会经历结婚生子、生老病死,都会经历几贫几富,都会经历一些挫折,也都会经历人生的高光时刻,等等,但是这些和永恒的荣耀相比哪个更大呢?因为我们没有跳出此岸去看彼岸的世界,所以我们每天都是为那些小小的并不大的所谓的苦难祈求神。我们总是把自己的烦恼无限地放大,为未来恐惧,这就是没有信心的表现。神说:“ 所以,不要为明天忧虑,因为明天自有明天的忧虑;一天的难处一天当就够了。”(《马太福音》6:34)神让基督徒永远喜乐,为什么能喜乐(真喜乐)?是因为胜过了苦难才能喜乐。为什么能胜过苦难?是因为看到了我们的人生只是客旅,这苦难是短暂的,而那永恒的荣耀却是最终的答案。

而在因果律之上,还有生命律,“因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我,使我脱离罪和死的律了”(《罗马书》8:2);在报应律之上,还有恩典律,因为“他没有按我们的罪过待我们,也没有照我们的罪孽报应我们”(《诗篇》103:10)。

4.总结

神有两个重要属性:公义与爱。律法就是公义的标准,所以按律法论,世上没有一个义人,连一个也没有。律法是让人知罪的,而罪的工价就是死。我们所有的罪人都不可以活在这个世界上,承受不了永恒。这就是神的因果律。神公义的原则是靠祂因果律来实现的。远志明牧师就说:“罪人如果不死就是地狱。”神公义的原则可以看作因果律。但神还有另一个属性是爱,神爱世人,不愿一人沉沦。神因祂的爱,而让祂的儿子耶稣替我们上了十字架,担了所有的罪,并赦免了我们的罪,给了我们白白的恩典,这就是生命律。所以神的爱,是赦罪的恩典。祂的爱又成全了律法。让罪人死去,让圣灵内住,让我们成为一个新造的人。生命律高于因果律。

所以当约伯跳出因果律看到他与神又真又活的生命关系时,当他听到了神的召唤时,当神告诉他,他永远也无法参透神在这个世界上设定的因果律时,当他却从此感受到了神的怜悯与爱之时,约伯不再想证明自己是一个义人本不该受苦,而是说:“我从前风闻有你,现在亲眼看见你。”(《约伯记》42:5)

比如,如果你经常在线上听赵老师讲课,没有真正见过其本人,那么你只是风闻有赵老师;后来你去了新西兰,看到了鲜活的有血有肉的赵老师,并和他交朋友、一起吃饭,你们建立了关系,这种关系和你没见到赵老师之前只是线上听课的关系不一样:一种是要用心感受的关系,一种只是听道理的关系。我们基督徒每天不仅要读《圣经》、祷告、听道,我们也跟神要建立一种超越因果关系、律法关系的关系,那是生命关系、爱的关系。神是爱的源泉,神让我们懂得爱。因为我们本来是该死的人,是得到了神的赦免。如果没有大于因果律的生命律,我们都该死,但是因为有了大于因果律的生命律,我们得到了赦免。

《约伯记》启发了很多作家,也被改编成小说、电影,最著名的作品《肖申克的救赎》就改编自《约伯记》,这是我最喜欢的电影之一。

年轻的银行家安迪蒙受不白之冤入狱,他在狱中经历了各种磨难,不得不为贪腐的典狱长做洗钱的事。最终,他靠一把小勺,挖出了一条地道,越狱成功。安迪不仅拿走了典狱长的财富,而且揭发了他,这个恶人也结束了自己的生命。但最让我感动的情节是摩根弗里曼饰演的瑞德,他一次次申诉,希望得到赦免,他每一次都说自己已经改过自新了,但每一次都被驳回了。在他失去一切希望的时候,他说,他不再要求被赦免了,因为他认识到,他是一个罪人。摩根弗里曼的那段台词我特别喜欢,他说:“我无时不刻地对自己的所作所为深感内疚,这不是因为我在这里(指监狱),也不是讨好你们(指假释官)。回首曾经走过的弯路,我多么想对那个犯下重罪的愚蠢的年轻人说些什么,告诉他我现在的感受,告诉他还可以有其他的方式解决问题。可是,我做不到了。那个年轻人早已淹没在岁月的长河里,只留下一个老人孤独地面对过去。重新做人?骗人罢了!小子,别再浪费我的时间了,盖你的章吧,我不会再废话了。”这是瑞德最后的陈述,结果,他反而被释放了。

现实:逼迫与苦难

《沉默》这部电影虽然很残酷,但其实无论在《圣经》中,还是在历史中,对基督徒比这更残酷的迫害比比皆是。

1.史实

罗马帝国的暴君尼禄把罗马城的大火嫁祸给基督徒,他把基督徒活活烧死,当作皇宫的灯柱,把基督徒放进角斗场喂狮子。但奇怪的是,他们无人反抗,临刑前毫无惧色,手挽手唱着赞美诗赴死。

2018年,我去土耳其自驾旅行,曾走过以弗所等初代教会。土耳其是个风景瑰丽的浪漫国家,卡帕多奇亚的热气球,建在岩洞里的修道院,还有曼妙的地中海风景,都是网红打卡之地,我却心情沉重。基督徒为躲避罗马的迫害,在岩石上用手挖出来的洞穴里敬拜神。基督徒为躲避突厥人和波斯人的迫害,只能像老鼠一样躲进地下城,最大的地下城能容纳10几万人,暗不见天日,无法直立行走,所有人蜗居其中,其中最大的场所却是教堂,为了敬拜神。

两百年前,马礼逊只身来华传福音,客死澳门,终身没能真正登上中国国土。他拷问:“顽石啊,顽石,你何时打开大门,东方的巴比伦,你要愚顽到几时呢?”

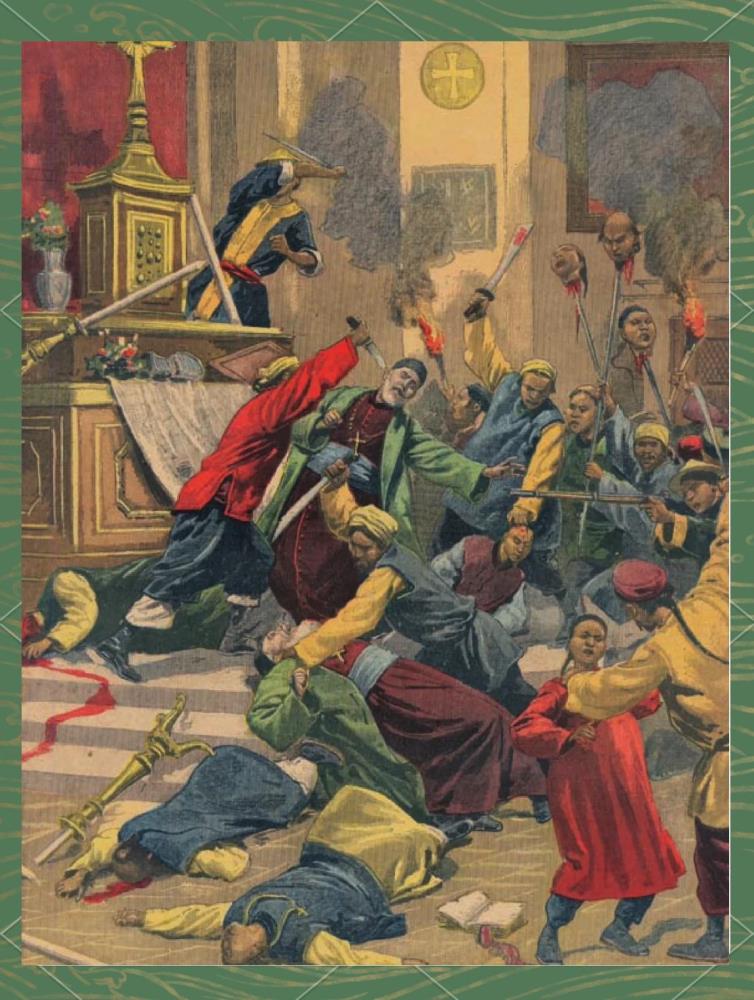

1900年,120年前的庚子年,义和团运动兴起,共有400多名传教士,23000多名多基督徒被杀害。但以戴德生为首的内地会却主张以德报怨,美国将庚子赔款用于在中国兴办教育、医院等,并资助中国有志青年留学海外。戴德生一生在中国传播福音,他说:“假使我有千磅英金,中国可以全数支取。假使我有千条性命,决不留下一条不给中国。”

更近的历史:在伦敦的威斯敏斯特教堂上,高高矗立着一位中国人的雕像,他与马丁·路德金等十位基督徒,被英国圣公会评为20世纪十大殉道者,他就是“文革”中被迫害殉道的苗族牧师王志明。1950年代,高层找到中国本土教会领袖王明道,让他作政府领导下的三自教会的负责人,他拒绝了,因为教会是神所建立的,政府怎可大过神呢?王明道后含冤入狱,坐了22年牢。

我曾多次赴昆明拜访安长老,他出身名门望族,家境殷实。1950年代,他考入北大,前程似锦,跟从王明道信主。政府要他证明王明道是反革命,他不愿做伪证,被一同下狱。22年啊,人生最美好的时光就这样在监狱中度过了。我问安老:“你遗憾吗?”他说,不遗憾,他每天都为国家祷告,他看到了神的计划。他90多岁了,身体仍硬朗。他说:“如今的好身体,要感谢监狱生活,感谢神。”他每次跟我通话都让我向赵晓老师问好,并跟我说:“孩子,不要拒绝苦难,知道吗?因为苦难是化了妆的祝福。”

2022年是我特别软弱的一年,疫情的荒诞管控让人看不到这片土地的希望,那一年我先后参加了四个朋友的葬礼,包括我们教会的同工丹姐。我和雪薇长老跟丹姐有一个小群,从丹姐发现癌症,我们每天在这个群里给丹姐祷告,从不间断,祷告了一年,希望她能康复,但神却沉默。我曾痛苦的问神,你为何沉默?

那一年,我们教会救助了孤儿院的两个残障儿童,其中有个孩子叫阳阳,患有神经性疾病,癫痫一犯,不断的抽搐。她12岁只有不到30斤,我看护了她48小时,和雪薇长老一起给她擦屎擦尿,但她的病情并未好转,我问上帝:“为何要让这样的生命来到世界上,为何要让无辜的孩子如此痛苦?”

但和周斌牧师的一次闲聊突然解答了我的疑惑。周牧师的孩子也有先天性疾病,他说,他的孩子是罪最少的人。与身体的苦痛相比,那些陷入罪恶而不自知,贪图享乐深陷罪中的人,其实才是经历了更大的痛苦,也受到了更大的惩罚。我们总是觉得那些所谓的罪人、坏人得享乐,天天夜总会、天天喝茅台,他们真的快乐吗?其实他们陷在罪中而不自知,不知道人生的意义,这短暂的人生就在声色犬马中度过了,他们才是最可怜的一群人。

人都是要死的,或早或晚,我们不了解神的计划,丹姐去世后,雪薇长老做了个梦,她说梦中她看到丹姐在天国中,沐浴着白色的圣光,她只是暂歇了她的工,她在天国等待着我们,她做的香柏手册仍在激励着一批批受洗的弟兄姊妹,她虽然走了,仍在做光做盐。

香柏从2018年成立,有葬礼,也有婚礼,更有无数的小羊出生了。这些都是神的恩典,神会纪念这一切。

2.意义

神沉默了吗?有时祂沉默了,但祂的沉默,其实也是对历史、对我们命运的一种看顾保守与带领。祂虽然沉默过,但在沉默的时候依然掌控历史。祂并未遗弃任何一片属于祂的土地,属于祂的子民,属于他所拣选的人。只是神有祂的计划,在我们这短暂如蝼蚁一般的生命看来,有时太漫长,但从永恒的角度看,只是一瞬间。我们总是想要一个我们满意的结果,我们总是以自以为义的视角去看待神的公义,却不知道,真正的意义是在我们重新获得的生命中、在永恒中。

基督徒就像一群被判了死刑而被赦免的人,我们还抱怨什么呢?我们还想要什么结果呢?主耶稣告诉我们要忍耐,等到天国的降临,我们在为历史的终结去预备,没有永恒的盼望就没有真正的信心。

思考:罗德里格斯得救了吗?

我们当然见闻过太多的殉道者,无论是《圣经》中的先知——司提反和十二使徒,还是历史中的宣教士们。

我们的一位好姊妹如今在监狱中,她入狱前曾跟我和赵老师说,她若不入狱,会愧疚,因为这世上有如此多的不公义,她作为基督徒怎么可能不为公义发声呢?如果为公义发声她怎么还能有自由呢?所以她为她的自由感到可耻。那是她的选择,她是当代林昭,我敬佩她,但那不一定是我们的选择,我们都在向上攀登,但神给了我们不同的路径和使命,如果我们都进去了,那谁还能发声呢?

有个故事说,持枪匪徒劫持了美国的一所大学,看到一位女教师的讲台上放着一本《圣经》,就说:“你信上帝吗?”女教师回答:“是的。”匪徒说:“你现在把这本《圣经》烧了,说你不信上帝,我就不杀你,你不说,就杀了你。”女教师坚决不说,就被杀死了。我敬佩这女教师,但也在思考,如果那时候软弱了的人,就因为律法的因果律,而被弃绝了吗?

使徒们最终都是圣徒,但使徒们最初也曾软弱过,耶稣上十字架,彼得三次不认主,但其他的使徒们呢?除了卖主的犹大,大家都作鸟兽散。若没有耶稣的复活与耶稣的恩典,仅凭律法,凭《圣经》的教训,是不是就没有后续教会的建立了呢?在那个时候彼得他们是不是都已经下地狱了?按照律法都被惩处了呢?还有彼得的悔改吗?

所以电影《沉默》里的罗德里格斯神父在他拿脚踩耶稣像的时候,鸡叫了三声,因为彼得不认主的时候,鸡也叫了三声。《沉默》里的神父,为了拯救那些信徒免受酷刑而背教,他到底是背弃了宗教,还是背弃了信仰呢?影片中最打动我的一个情节是:耶稣说,你踩我吧,为了那些生命,耶稣上十字架也是如此做的。祂怜恤我们的软弱,因为我们与神,不止是律法的连接,更是生命的连接。所以祂为迫害祂的那些罗马士兵祷告:“父啊,赦免他们!因为他们所作的,他们不晓得。”(《路加福音》23:34)

读书群里有一位不信主的书友回应那位批评罗德里格斯神父的人说:“如果神父看着那些信徒们将要被如此残酷地迫害致死而没有任何反应,我信这样的宗教还有什么意义?一个不珍视人生命的宗教,还有什么意义?”

影片的最后,神父进入坟墓,仍偷偷捏着他的十字架。马丁斯科塞斯已经告诉了我们,他坚守着信仰,不同于他那个背弃信仰的老师。

电影本来就是可以开放讨论的,赵晓老师说:“我们要在基要真理上据理力争,在非基要真理上彼此包容,在一切事情上彼此相爱。”所以大家对电影从不同角度各有不同理解很正常,我也没有正确答案。

《圣经》告诉我们:“我虽不觉得自己有错,却也不能因此得以称义,但判断我的乃是主。”(《哥林多前书》4:4)加尔文说,能不能进入天国,谁能进天国,虽早有预定,但却是上帝的隐秘之事,我们不得而知,我们要活出基督徒的样式来。所以,我们不要简单地凭律法去判断,谁能上天国,谁不能上天国,谁是真正的基督徒,谁不是基督徒,因为如果凭律法来判断我们每一个人,我们都是罪人中的罪魁。律法是来对照我们自己的行为,让我们归正的,而不是天天拿着律法的大棒去抡弟兄姊妹,去做无谓的辩论,去论断别人。什么叫论断?批评别人、凭爱心说诚实话,指出别人的错误并不一定是论断,给人定罪这就是论断。比如你说罗德里格斯神父就是一个罪人,他永远都上不了天国,这就是论断。你又怎么知道呢?大卫、所罗门、摩西都犯过十戒,他们能上天国吗?

回扣经文:悲喜相通、刚强壮胆

最后回到我们本文的主题经文。我虽然没有太多分享这两句经文的内容,但其实这两句经文的精意早已贯穿在本文之中。

《希伯来书》13章3节:“你们要记念被捆绑的人,好像与他们同受捆绑;也要记念遭苦害的人,想到自己也在肉身之内。”当弟兄姊妹正在承受逼迫、身处逆境的时候,我们要感同身受,而不是像约伯的三个朋友那样与之辩论。鲁迅先生曾说过:“人类的悲欢并不相通。”这话很绝望,但我想说:“在基督里面,我们弟兄姊妹的悲喜本该相通。”

《希伯来书》13章6节:“所以我们可以放胆说:‘主是帮助我的,我必不惧怕,人能把我怎么样呢?’”哪怕我们在最黑暗的时候,也比不过《沉默》里的黑暗时代;哪怕我们在最黑暗的时代,也比不过义和团的黑暗时代。我们遭遇这些逼迫算什么?我们有天上的主,我们有永恒的盼望,人又能拿我们怎么样?让我们刚强壮胆!