钱秀玲的信仰文化背景与爱的思考

作者:赵晓

一、传奇人物与爱的源头

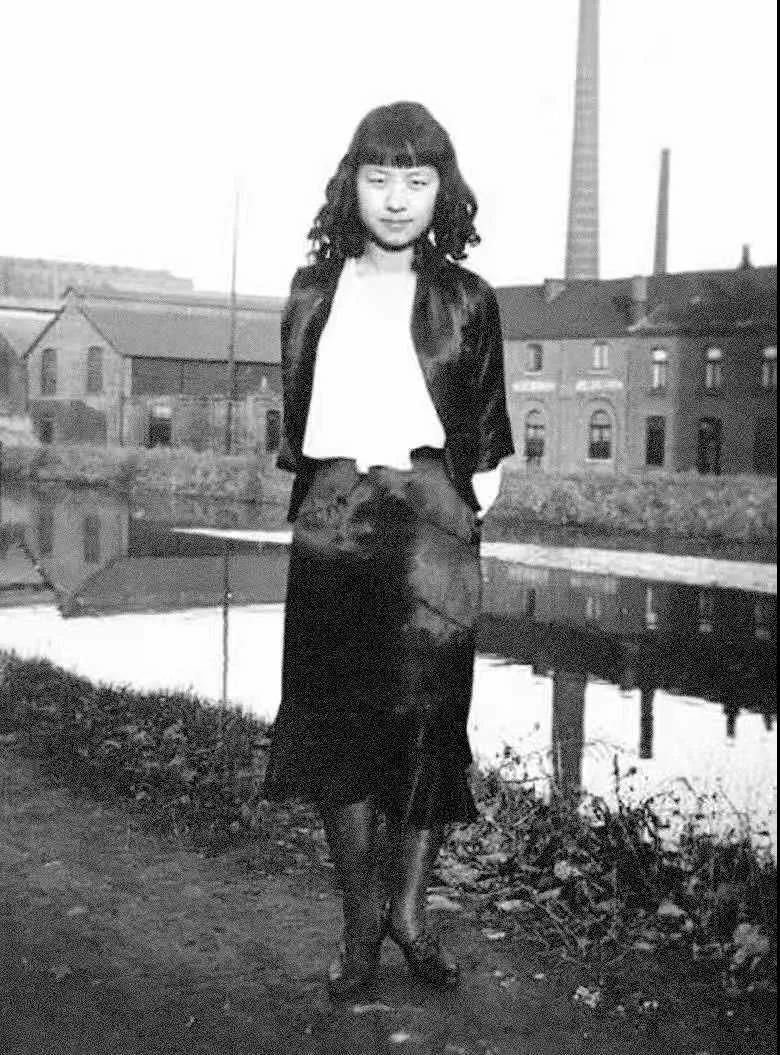

钱秀玲,是一位极具传奇色彩的中国女性。她在二战期间,于比利时冒着生命危险营救近百名青年,被誉为“比利时的国家英雄”“中国的辛德勒”。

然而,她的爱从何而来?公开资料并未明确记载她的宗教信仰,主流叙述聚焦于她的教育背景、战时营救行为与人格精神。但正如林昭在教会学校熏陶下,于黑暗年代仍能发光一样。钱秀玲的受教路径与婚姻环境高度嵌入基督教文化,对其人格与行动之“爱的勇气”亦具决定性意义。

二、基督教教育与人格塑造

钱秀玲的成长路径可谓浸透于基督教教育体系:

苏州女子中学:民末清初,由美国基督教会(长老会/公理会系统的差会)在苏州设立的教会学校,与李政道的苏州东吴附中,赵元任的东吴大学均属同一脉系;其目标是培养中国女性知识分子,强调基督教价值观、英文教育和科学启蒙,让学生在求知中接触“爱与真理”的观念。

上海大同大学:也是基督教会创办(1912年,公理会背景)的大学,初名“沪东大同大学”,后简称“大同大学”。校训“信义勤爱”带有明显的基督教印记,融入基督教博爱精神与现代科学教育,注重理工科,但同时校园内有基督教崇拜、礼拜堂、宗教课程。

鲁汶大学(Université catholique de Louvain / KU Leuven):是比利时历史悠久(1425年创办)的天主教大学,也是欧洲最古老的天主教学府之一,中世纪起就由教皇授权,是神学、哲学、法学名校。作为著名天主教学府,校园传统延续了“信仰与学术并行”的精神。钱秀玲在那里读化学博士,但学术和校园氛围依然深厚地带有天主教传统(弥撒、节庆、学术典礼均由神父主持)。

钱秀玲的丈夫葛利夏(Grégoire de Perlinghi),出身比利时天主教社会,作为鲁汶大学的医学博士,几乎可以肯定是天主教背景(鲁汶大学当时学医几乎全是天主教社群子弟),且秉承了天主教“慈善济世”的传统。

上述人生轨迹注定钱秀玲的行事方式承载了基督文化的价值:怜悯、勇气,以及“爱邻如己”的责任感。

因此,她怀孕五个月时仍挺身救人,这并非单纯的偶然壮举,而是长期受信仰文化滋养后的自然流露。

三、爱是地上最稀缺的资源

钱秀玲的爱令人赞叹,是因为这样的爱实在太少了!事实上,从经济学视角看,爱比财富、知识和权力都更加稀缺。

人性角度:人的理性,本能追求自利与安全,爱却要求“舍己”。

罪性角度:即便想去爱,也常被自私与罪性束缚,想爱爱不出来,想行善却没有行善的力量。

教育角度:世俗教育强调竞争与个人的出人头地,唯独信仰教育强调“彼此相爱”。

现实角度:放眼现实世界,无信仰的爱往往被血缘、民族、利益所限;仇恨与斗争的叙事更会持续撕裂社会。

中国人过去喜欢说一句“世上没有无缘无故的爱,没有无缘无故的恨”。恨,其实无处不在;爱,却是如此稀缺。爱的源头在哪里,爱的供应如何产生呢?

四、为何基督徒群体多出爱的使者?

其实,爱的源头是上帝,真正能不断供给爱的源泉,只有那位“神就是爱”的上帝,并借着基督的救赎使人得以活出爱。

根基:基督徒相信“爱”就是神的本质,也是上帝对信徒的命令。

榜样力量:耶稣为罪人舍命,成为爱的最高典范。

群体生活:教会中以“弟兄姐妹”相称,操练彼此相爱。

永恒盼望:基督徒不惧怕今世失去,因为他们盼望永恒国度,因此敢于舍己。

正因如此,我们会看到,在动荡与黑暗的年代,基督徒群体常涌现出最多的爱的见证人。钱秀玲虽未必在形式上成为“虔诚信徒”,但她的教育与婚姻背景,让她自然流露出基督文化孕育的爱与勇气。

五、民国与1949年后的对比:思想与爱的自由

经济学不容易做实验,但上帝有时在历史中为我们摆下了最好的“对照组”,使人能清楚地看到不同制度与信仰环境的结果。

一个备受关注的现象就是:“民国出大师,1949年后无大师。”但很少有人深究:其背后的原因究竟是什么?

答案就是:民国之所以“大师辈出”,并非因为当时国力强盛,而是因为社会仍然保有思想与信仰的自由土壤。基督教会所推动的“人格与学术并重”的教育供应,以及兼容并包的学术与言论空间,构成了大师成长的必备环境。

1. 自然科学诺奖的见证

中国自然科学领域的诺贝尔奖获得者,几乎全都与民国教育密切相关,且普遍受益于基督教办学的传统:

李政道(Tsung-Dao Lee, 1926–)与杨振宁(Chen-Ning Yang, 1922–):1957年获诺贝尔物理学奖。他们先后就读于民国自由教育体系下的中学(李政道出身苏州东吴附中——典型教会学校;杨振宁曾就读西南联大附中),本科均在清华大学完成——而清华在民国时期受庚子赔款与教会大学模式影响极深,兼重科学与人格养成。

丁肇中(Samuel C. C. Ting, 1936–):1976年获诺贝尔物理学奖。成长于战时重庆,父母出自国立中央大学(南京大学前身),属于民国教育体系。他的中学与大学初期学习也延续了这一遗产。

棣文(Steven Chu, 1948–):1997年获诺贝尔物理学奖。他虽在美国出生长大,但父母均毕业于清华大学,直接承接了民国教育传统。

屠呦呦(Tu Youyou, 1930–):2015年获诺贝尔生理学或医学奖。她曾就学于宁波效实中学——由美以美会创办的教会学校。这所学校既强调科学实验(体现基督教办学重视理性与实证),又强调“结果子、造福人群”的责任精神。

可以说,无论是李政道、杨振宁,还是丁肇中、朱棣文、屠呦呦,他们的教育道路无一不深受民国自由教育与教会办学的影响。

由此可见,民国自由教育与教会办学传统,对大师与科学家的出现具有系统性贡献。

更重要的是,当时支撑这些教育环境的大学自身,也普遍承载着深厚的信仰背景:

西南联大:校长梅贻琦是著名基督徒,他的名言“大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,正体现了基督徒的谦卑与真理追求。

清华大学:由庚子赔款兴办,美国教会和教育基金会深度参与,其制度设计深受基督教大学模式影响。

北大:与燕京大学保持密切合作,许多学科与师资承袭了燕京作为教会大学的学术传统和精神血统。

南开大学:校长张伯苓是虔诚的基督徒,他把“允公允能,日新月异”定为校训,强调公共精神与道德担当。

这些大学不仅是学术机构,更是人格教育与信仰价值渗透的土壤,为大师与科学家的诞生提供了极为特殊的环境。

2. 教会学校的双重贡献

类似的钱秀玲与屠呦呦的经历都说明:基督教教育不仅推动了科学理性的兴起,也塑造了“以爱与责任为使命”的人格。

自然科学之外的近代中国许多“大师”也几乎都出自教会学校或与之有关:

·赵元任(汇文书院)

·钱学森(教会中学背景)

·吴宓、林语堂、胡适(燕京、东吴、圣约翰、大同等大学)

这些人物证明了:当信仰自由存在,科学与文化才能齐头并进;而人格与使命感,往往正是在教会教育中得以培养。

3. 爱的使者与社会环境

爱,同样如此。

·当信仰自由、教会扩展时,爱的使者才会大量涌现。

·当信仰被压制、社会只讲斗争时,爱便成为最稀缺的资源,社会生态必然日益恶化。

换句话说,民国的思想自由催生了大师;而基督信仰所带来的真爱自由,才能催生爱的使者。

六、结语:中国的未来与文明转化

钱秀玲及更广泛的教育—制度梳理,带给我们三重启示:

1.路径启示:基督教教育不仅能够培养大师,也能够使中国女性知识分子走向世界,并在考验中活出勇敢、有序、可持续的爱。

2.机制启示:爱之所以不再稀缺,必须回到源头供给——“神就是爱”,在基督里获得重生与群体操练,才能从个体到生态地稳定产出“爱的见证”。

3.文明启示:若要转向“爱与公义”的现代文明,中国不能只停留在制度与知识层面,更需要基督生命的内在转化。然而,受洗只是外在,基督化的生命转化才是根基。当越来越多的中国人被福音更新,爱的供应才会变得充盈,文明的更新才会扎实而深远。